BLACK LIKE ME, NERO COME ME Il capolavoro di J. H. Griffin ancora attualissimo e mai ristampato in Italia da 42 anni

ELOGIO DELLA DIDASCALIA

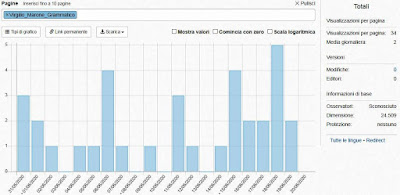

LA SCUOLA MISTERIOSA E LA GRAMMATICA INQUIETANTE DI VIRGILIO MARONE GRAMMATICO (Tolosa, VII sec.)

UNA RAGIONE PER CREDERE, FAR CREDERE, DOVER CREDERE L'esempio negativo del "Fedro" di Platone

I MIEI HÖLDERLIN

RESURREZIONE E MORTE DI JEAN-ANTOINE WATTEAU La famiglia di Mezzettino

PIOVE: E' TEMPO DI MAX FRISCH L'uomo nell'Olocene

DONNE OLTRE OGNI MURO: KAROLA BLOCH, SALLY MORGAN, OLIVE SCHREINER

CLASSICI E NONLUOGHI 1: L'OMBRA DI WIELAND ALL'IKEA

TESSERE LA PAROLA: DUE NUOVI LIBRI DI FAUSTA SQUATRITI

ZURBARÁN A FERRARA, QUEVEDO IN SOGNO

NON SOLO MACHIAVELLI E GUICCIARDINI: LE MEMORIE DI PHILIPPE DE COMMYNES

MARIA SIBYLLA MERIAN: LA SIGNORA DELLE METAMORFOSI

UN POEMA ELETTRICO DEL SETTECENTO: ANTONIO CONTI E ALESSANDRO VOLTA

VIAGGIO INTORNO ALLA MIA CAMERA: UNA LETTURA DA ZONA ROSSA

BISANZIO A COLAZIONE (2): in Biblioteca con Fozio, in Etiopia con Nonnoso

BISANZIO A COLAZIONE (1): PROCOPIO DI CESAREA E IL FASCINO DEL GRANDE NORD

ZOSIMO, GLI ULTIMI ETRUSCHI E "NARNIA"

LETTERE VIRTUALI: IL FALSO EPISTOLARIO FRA SENECA E SAN PAOLO

UNA PINACOTECA VIRTUALE A NAPOLI NEL III SECOLO Le Immagini di Filostrato Maggiore

PITTRICI NELL'IMPERO ROMANO Iaia di Cizico e le altre

QUANDO IL GUSTO INCONTRA LA CULTURA

Un sentito grazie all’Università degli Studi di Cagliari, alla docente Alice Guerrieri e all’amica scrittrice Renata Asquer, di cui consiglio vivamente la lettura del romanzo Il visconte che amava i gelsi.

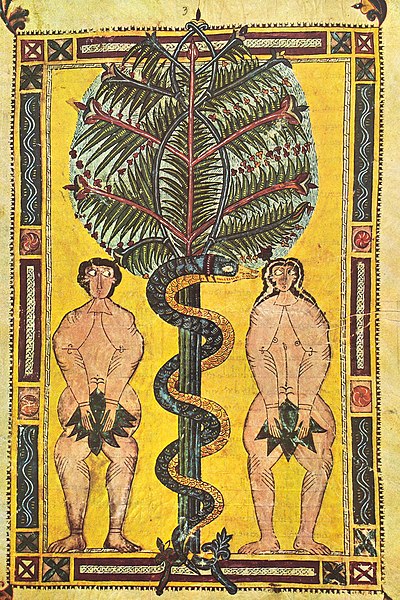

Nonostante gli esiti in buona parte sfavorevoli di COP30, anzi, proprio per questo, dobbiamo continuare ad approfondire il discorso sul rapporto fra uomo e natura e su quanto l’essere umano ha intesto storicamente per “natura”, perché è una nostra definizione che intende racchiudere “quanto si sviluppa in modo autonomo indipendentemente da noi”. Il fatto che si voglia “racchiudere” ciò che dovrebbe procedere per conto proprio è già un umanissimo tentativo di controllo rispetto a quanto dovrebbe sfuggire al nostro presunto “dominio” (termine tanto brutto fin dall’origine quanto ancora abusato). Un primo elemento di “crisi” (etimologicamente “scissione”), perché gli esseri umani percepiscono da millenni - da quando si è sviluppata l’agricoltura - una separazione con quanto, sulla superficie terrestre, non risulta sottoposto al lavoro da cui si attendono risultati positivi e diretti alla riproduzione della società e delle sue forme in termini sempre più ampi.

Parlo di “superficie terrestre” perché quanto sta sotto questa fragile scorza di mondo di poche decine di chilometri rispetto a migliaia, dai terremoti alle eruzioni vulcaniche fino al movimento di placche tettoniche e oltre, resta ancora oggi veramente “natura”, per quanto non di carattere biologico, che sfugge totalmente a ogni tentativo di nostro controllo. E questo è il secondo elemento di “crisi”, perché in fondo restiamo “superficiali”, anche se abbiamo giustamente spostato dagli dei alla scienza i nostri tentativi di interpretazione fino a contemplare tutto quanto va oltre il nostro pianeta, la Grande Natura, universo o multiverso che sia, tanto affascinante quanto potenzialmente devastante per gli orizzonti temporali di quanto definiamo “vita”, cioè, noi qui e ora.

Noi qui e ora siamo figli di tutta una serie di rivoluzioni “economiche”, in senso etimologico e tangibile, che hanno a che fare col nostro modo abituale di abitare la Terra e le rispettive leggi che presentiamo come date (“assolute”, “sciolte da ogni vincolo con l’esterno”) e che invece hanno inizio da un punto di vista strutturale - e strumentale - con la coltura agricola e la rispettiva sovrastruttura di nuova cultura che ne consegue da quasi 12.000 anni, da quando a Göbekli Tepe, nell’odierna Turchia, iniziarono a essere edificate steli ad angolo retto a imitazione di quella che era la forma privilegiata delle nuove porzioni di terra destinate ai campi agricoli e alle rispettive - e comode - canalizzazioni delle acque destinate ad irrigarle, forma destinata a un successo che dura fino a oggi.

Siamo quindi figli di una “civiltà ad angolo retto“ che si è plasmata in realtà abitative e conseguenti “economie” che hanno dato origine a ogni paese e città di cui vediamo oggi costellata la massima parte della superficie occupata dalla popolazione.

Questa concreta realtà quotidiana fatta di mura, porte, finestre inquadrate da mattoni o pietre squadrate non è affatto naturale, perché quanto intendiamo come “natura” rifugge ogni angolo retto e preferisce ben altre angolature, predilige di norma forme più circolari, elissoidali o irregolari (dal nostro punto di vista geometrico e “morale” ormai abitudinario e ben allenato tanto a memorizzare quanto a dimenticare).

Le architetture nuragiche possono sembrare una splendida eccezione a questo discorso. In realtà sono una delle eccezioni che confermano la regola. Con le loro pietre progressivamente squadrate aprono la strada a quello che sarà il marchio quadrato o rettangolare del dominio romano e delle sue successive metamorfosi e crisi: dalla forma prediletta e più comoda dei campi coltivati alle sue trasfigurazioni in edifici, libri e codici, in cui si cercherà di racchiudere la memoria delle proprietà della terra, dalla sconfitta di Ampsicora nel 215 a.C. ai “Condaghe” in lingua sarda e alla “Carta de logu”, fino ai disastri sociali della “Carta delle chiudende” sabauda del 1820 - pessimo modo di festeggiare, da parte dei fratelli Vittorio Emanuele I e Carlo Felice, allora viceré dell’isola, il primo secolo di dominazione dei Savoia sulla Sardegna - fino all’importante (e quasi dimenticato) grande tentativo di soluzione dello scontro fra pastorizia e agricoltura della Legge De Marzi - Cipolla del 1971 (è sempre bene fare un bel distinguo fra Regno d’Italia e Repubblica Italiana).

Insomma la nostra “artificialità” storica di Homo Sapiens (qualifica che ci siamo attribuita), dal Neolitico in poi ha dato vita, oltre che a strutture abitative artificiali, a tutta una serie di qualifiche che, da originari supervisori di costruzioni e canalizzazioni, hanno plasmato nei secoli re, imperatori e relativi sottoposti di prestigio, fino ad arrivare al visconte Francesco Maria Asquer di Flumini, alla sua coltivazione di gelsi - le cui more ho sempre amato e che i miei nonni contadini marchigiani avevano coltivato durante la Seconda Guerra raccontandomi quanto fosse stata una formidabile parentesi di gioia fra tanti orrori - e alle bellissime pagine pubblicate ad angolo retto di Renata Asquer, che narrano la sua Storia con lo stesso calore di un focolare domestico acceso nel cuore di una struttura abitata delle stesse forme. Lo stesso calore del ricordo profondamente sentito ed espanso al presente in vista del futuro che trasferiamo nei profili in cui amiamo traslare la struttura e la base del volo della nostra memoria: dai libri alle foto e agli schermi di cinema, televisione e iPhone.

I conclusione, parlando di "crisi, metamorfosi e rinascite”, il rapporto fra uomo e natura che ha dato vita alla nostra civiltà, che è un sogno ad angolo retto (citando il titolo del mio recente libro), dovrà essere un sogno, una progettazione rivolta al futuro, con occhi ben aperti e rispettosi della diversità in cui inquadriamo i nostri bisogni. Niente più incubi di “dominio”, perché non dominiamo su nulla, tanto più oggi che dobbiamo salvaguardare una “democrazia” dai confini terminologici decisamente ampliati, che deve andare oltre ogni particolarismo, tenere ben in conto sia quanto sia “altro” rispetto ai comodi di qualsiasi parte e aver cura, quale società che abita un habitat più grande, di ciò che sembra sfuggire e invece è elemento fondante della nostra qualità di vita, cioè, la la natura.

Grazie ai nuovi strumenti tecnologici di cui disponiamo - e la radice di “tecnologia” significa “discorso sull’uso degli strumenti di cui facciamo uso” e non pura accettazione sic et simpliciter degli stessi - dobbiamo custodire anche quanto una volta ci faceva paura, perché oggi abbiamo scoperto che dobbiamo aver paura soprattutto di noi stessi.

La base quadrangolare è stata utile ma è piena di contraddizioni - in primis, per la sua natura originaria maschilista e patriarcale (se aggiungete una “e” a “retto” si capisce meglio di cosa parliamo e possiamo comprendere il significato dell'alternativa rivoluzionaria delle architetture al femminile di Zaha Hadid) - ma, una volta ripulita in modo cosciente dai suoi difetti, potrà ancora offrire forma e contenuti a nuove soluzioni di vivibilità condivise con quanto appare “altro” e invece ci riguarda strettamente.

Nell’attesa di altre metamorfosi in cui contestualizzare le domande a cui cerchiamo ogni volta una risposta - qui, soprattutto qui e ora, nella piccola, grande isola che ci siamo creati - rispondiamo come scrive con forza e dolcezza Renata Asquer: “Passando in rassegna ciò che si è fatto e anche il suo contrario. Dicono che solo così si può cogliere il senso delle cose passate e anche di quelle presenti”.

QUANDO CLASSICISMO FA RIMA (E MALE) CON MASCHILISMO

Come

non bastasse quanto successo a Eton qualche settimana fa ci si è messa pure la pagina Facebook del

dizionario Rocci. Brutte pagine che si pensava ormai archiviate come esempi di

un passato da non ripetere mai più.

In Gran Bretagna, sembra pazzesco, ma le scuole miste sono ancora un’eccezione e solo nel 2017(!) Oxford ha ammesso più ragazze che ragazzi. L’elitarissimo collegio sfornapremier di Eton, modello di successo privilegiato come di nonnismo istituzionalizzato fino al 1980 (una brutta atmosfera che ho già descritto in Tucidide e Boris Johnson: il lato oscuro dei classici), è poi ancora sprangatissimo contro qualsiasi accesso femminile e si è distinto in negativo per una doppia levata di scudi. Il preside, coadiuvato da buona parte del partito conservatore, contro il ministro dell’istruzione Gavin Williamson – tory anche lui ma mosca bianca, forse perché viene da una famiglia di laburisti – per aver timidamente auspicato: “"Spero che in futuro apra le porte anche alle ragazze"… Gli studenti contro il preside per il licenziamento di un insegnante (diciamo così) di inglese - probabilmente la mummia scongelata di un inquisitore di epoca Stuart - che in una lezione ha sostenuto che le donne desiderano essere "schiacciate dalla potenza mascolina". Un insulto becero rivolto anche a chi fa storia seriamente e alla vera tradizione di studio scientifico della scuola storica inglese.

In

primis lo squallore della freddura che segue la traduzione (parziale) del

termine greco, degna di un goliardo di quart’ordine degli anni ’50, che sia

opera di un semplice ignorante addetto alla comunicazione o di uno di quei

docenti indecenti a cui “cade l’occhio”. E, soprattutto, la ripugnante crudeltà

della stessa se si pensa agli orrori attuali dei tanti femminicidi e alla terribili

condizioni di vita delle donne in tante parti del mondo. Se a questo

aggiungo poi quella recentissima assoluzione per “delirio di gelosia”, mi

verrebbe voglia di dire che oggi avremmo bisogno di magistrate “andronome che

diano una regolata a certi maschi: altro che vecchi (o giovani invecchiati)

bavosi controllori di una “morale femminile”!

Ma per fortuna non siamo più nell’era geologica del “dente per dente”, non viviamo più nelle epoche del privilegio legalizzato che sono giunte, in pratica, fino alla fine della seconda guerra mondiale se non alla metà degli anni ’70 (la riforma italiana del diritto della famiglia data, non a caso, 1975). La risposta a questi “laudatores temporis acti”, apparenti o meno (specie ai più perfidi, che fanno passare certi messaggi fra le righe), è sfrondare i loro miti e portare alla luce i loro loschi fini.

"Democrazia": da maschile a femminile

La

Grecia antica (e ancor più Roma) non sono esenti da questo discorso, tanto più

che la tecnica scientifica del loro studio si è venuta sviluppando soprattutto

nella temperie nazionalistica imperversante da metà Ottocento a metà Novecento, spesso con coloriture, anzi,

biancore assoluto di stampo xenofobo e razzista (il vecchio modello di Europa

maestra del mondo come Atene dell’Ellade). E a livello più basso la dotta

citazione greca o latina da sfoggiare come segno, in piccolo, del proprio

innalzamento di status.

La

Grecia antica (arcaica, classica o ellenistica che sia), presa nel suo insieme,

non è certo un modello valido oggi. Neppure Atene con la sua “democrazia”,

privilegio esclusivo di cittadini maschi figli di padri e nipoti di nonni

materni in possesso di una cittadinanza quasi mai elargita a stranieri, anche

se domiciliati nella polis da decenni (forse questo ci richiama qualcosa di

attuale). Stranieri e schiavi, che rappresentavano la maggioranza degli

abitanti. È chiaro, contro ogni evidenza storica, che tutti questi amanti della

classicità ateniese si immaginano Pericle, Sofocle o Platone. Certo non

schiavi, magari fuggiaschi marchiati a fuoco, nell’inferno delle miniere del

Laurio o piagati e piegati in due come strumenti agricoli nelle campagne.

E

parliamo del caso migliore. Solo per fare un esempio, a Sparta sarebbe stato

molto peggio, anche facendo parte della classe dominante dei carnefici (a meno

di non arrivare, privilegio di pochi, alla vecchiaia).

Per le donne il discorso si fa ancora più cupo. Nella democratica Atene quelle nate da cittadini sono confinate in casa, come abbiamo detto, tranne che per feste e funerali, sotto tutela di un maschio per tutta la vita e in pratica considerate semplici strumenti di riproduzione. Una gloria per loro? Parlarne il meno possibile. Parola di Pericle, che infatti come compagna si era preso una straniera come Aspasia, coltissima e con nessuna voglia di tacere in compagnia di politici e filosofi. Ma era un’eccezione, non solo in Atene. E se le prospettive di vita erano squallide per le cittadine delle polis greche, figuriamoci per le straniere comuni o le schiave. Facile immaginarsi Saffo, Corinna, Aspasia o qualche regina ellenistica, meno la massa delle donne prigioniere, sequestrate o comprate sottoposte a ogni genere di soprusi e brutalità fin dall’infanzia. Senza contare le bambine abbandonate nelle varie discariche - perché erano soprattutto femmine – rifiutate dai padri e preda dei vari lenoni e mercanti di schiavi sempre in agguato fuori dalle mura delle città. Le poche donne riuscite a salvarsi da queste sabbie mobili, in massima parte, hanno considerato questa conquista un privilegio senza mettere assolutamente in discussione patriarcato e maschiocrazia. Cosa che si è ripetuta nei secoli, specie negli ranghi più alti (ancora con la regina Vittoria ma anche con le regnanti della prima metà del ‘900). Questo modello è stato dissotterrato negli ultimi tempi in diversi partiti populisti di stampo conservatore, specie nell’Est Europa, con certe dirigenti in prima linea contro i diritti conquistati dalle donne e considerati fondamentali dall’UE in nome di una tradizione tutta maschilista e sciovinista.

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Un libro di grande interesse con un mio contributo

Sono molto contento di presentare un testo importante per la storia della mia città, Varese, spesso sottovalutata. Un lavoro ricco di preziosi contributi - curato da una rinomata critica d’arte come Serena Contini e dall’assessore alla cultura Enzo R. Laforgia, stimato professore e storico di professione - a cui ho avuto il piacere e l’onore di partecipare con un mio saggio. Un gradito ritorno all’attività per cui mi ero laureato: lo studio della storia contemporanea (dopo un lungo flirt con quella tardoantica e altomedievale).

Il fatto poi che la pubblicazione esca nel centesimo anniversario del martirio di Giacomo Matteotti, gigante della vera Politica, trovo aggiunga significato particolare al mio saggio.

Il capitolo di cui mi sono occupato s’intitola Case del Fascio: una dimora, un partito ed è dedicato, oltre che alle tipologie architettoniche e funzionali di queste strutture disseminate per tutta la penisola, soprattutto alla comparazione - e al relativo stravolgimento - di edifici, organizzazione politica ed elementi simbolici socialisti (fascio littorio in primis) operato da Mussolini in qualità di ex dirigente del PSI.

Innanzitutto la trasformazione del fascismo da movimento a partito nel 1921, sul modello di quello socialista (primo esempio in Italia mutuato dalla SPD tedesca), con la differenza della base sociale di consenso (la piccola borghesia cittadina, seguita dalla grande borghesia agraria, infine quella industriale, unite da un’implacabile opposizione contro le conquiste degli operai delle grandi fabbriche e delle cooperative contadine durante il Biennio Rosso), della rapida eliminazione di ogni pubblica dialettica interna e dell’affermazione di stampo autoritario e militaresco del leader.

A seguire, il passaggio dai “covi” dei Fasci Italiani di Combattimento alle Case del Fascio del Partito Nazionale Fascista al potere, della dittatura consolidata e tendenzialmente totalitaria (non fosse stato per la presenza della monarchia e della chiesa cattolica, comunque dal ‘22 e dal ‘29 esplicitamente conniventi). Anche qui il prototipo materiale - non i contenuti, perché il socialismo della Seconda Internazionale era sostanzialmente di natura libertaria e ben inserito nei pur carenti sistemi democratici liberali dell’epoca - era la Casa del Popolo.

Cito dal mio testo: “Prototipo sovvertito alla luce di una nuova visione militarista dell’agire politico, frutto delle esperienze di Mussolini come soldato volontario al fronte, e della guerra scatenata contro gli ex compagni marxisti con la benedizione dei vari governi borghesi postbellici e la loro volontà, poi frustrata dalla monarchia, di usare il fascismo solo come strumento per cancellare le conquiste operaie del Biennio Rosso (1919-20). Le Case del Popolo dei partiti socialisti della Seconda Internazionale si presentavano generalmente come uno spazio teso a inserirsi in modo pacifico e condiviso nel contesto abitativo, evidenziando elementi libertari e solidali che si esplicavano in centri di funzionamento di cooperative di lavoro e consumo e nell’offerta di servizi assistenziali, mutualistici, culturali e ricreativi. La Casa del Fascio - denominata altresì Casa Littoria o Casa del Littorio, così come Palazzo del Littorio o Palazzo Littorio nei centri urbani importanti - era invece in primo luogo sede di partito, di un partito dittatoriale tendenzialmente totalitario che aveva assunto fin dalla fondazione la violenza organizzata come carattere distintivo e che tendeva a imporre i propri spazi di rappresentanza come caserme, anche se in forma rinnovata, in analogia e competizione con le precedenti strutture monumentali del potere statale e di quello ecclesiastico”.

Terzo punto: un approfondimento sull’appropriazione del fascio littorio da parte del regime fascista. Da simbolo di riscatto plebeo nell’antichità, di rivoluzione repubblicana contro la monarchia assolutista nella Rivoluzione Francese, di rivoluzione proletaria come completamento della precedente nel socialismo del XIX secolo a vera e propria spada di Damocle pendente da ogni edificio pubblico sulla testa degli italiani (stile minaccia alla condanna per decimazione del nostro esercito durante la prima guerra mondiale).

Infatti scrivo: “Costante fondamentale proprio la presenza del fascio littorio, questo sì elemento standard per tutto il Ventennio. C’è da sottolineare che il recupero emblematico di quest’arma simbolica di origine etrusca, divenuta poi caratteristica della cultura latina e in origine portata da littori appartenenti alla plebe, era anche un’eredità della Rivoluzione Francese - sormontata da un berretto frigio, come ancora presente nello stemma di Cuba, o privo dello stesso ma sempre emblema dell’unità democratica della nazione tuttora presentato e spiegato nel sito ufficiale dell’Eliseo - e Mussolini, ben al corrente di questo, l’aveva riutilizzata proprio per sottolineare, in concorrenza coi socialisti (specie quelli appartenenti all’ala riformista), l’aspetto ‘rivoluzionario’ del suo partito. Come denominazione e rimando simbolico all’unione delle classi popolari in lotta viene fatta propria già nel 1871 dal Fascio Operaio fondato a Bologna (affiliato alla Prima Internazionale con tanto di adesione di Giuseppe Garibaldi), l’anno seguente da un’analoga associazione fiorentina, in seguito diventa titolo dell’organo di stampa milanese del Partito Operaio Italiano (1883-1890), tra i fondatori del PSI nel 1892, e assurge a notorietà nazionale soprattutto con le lotte di contadini, minatori e operai dei Fasci Siciliani fra il 1892 e il 1894, represse nel sangue dal governo Crispi (un modello per il primo Mussolini al governo, insieme alla retorica ruralista). Vocabolo ripescato nel 1914 per dare un’idea di compattezza anche ai Fasci d’Azione Rivoluzionaria, composti dalla corrente dei Sindacalisti Rivoluzionari capeggiata da Alceste De Ambris e da ex socialisti come il futuro Duce (che ne pubblicò il manifesto nel suo nuovo quotidiano «Il Popolo d’Italia»), favorevoli all’ingresso del Regno nella Prima Guerra Mondiale e bacino di raccolta per il successivo movimento dei Fasci Italiani di Combattimento, fondato da Mussolini il 23 marzo 1919, non a caso nella sala riunioni del Circolo dell’Alleanza industriale e commerciale in piazza San Sepolcro a Milano, e precursore del PNF”.

Intorno a questi tre punti cardine ruota la mia analisi sugli aspetti fattivi, estetici e organizzativi delle Case del Fascio, soprattutto su quelle circa 5.000 (su un totale di quasi 11.000) che furono costruite ex novo. In sintesi, se durante gli anni ’20 l’eclettismo di forme e contenuti che caratterizzava il partito finì per riflettersi anche su queste costruzioni, in un dibattito interno che potremmo riassumere come scontro fra “tradizione” e “modernismo”, negli anni ’30 fu quest’ultima tendenza ad avere la meglio (prima dei convulsi ripensamenti dovuti all’abbraccio fatale col nazismo e il suo tetro “classicismo”).

Il Palazzo Littorio di Varese inaugurato nel 1933, pregevole opera dell’architetto Mario Loreti, si può ben inserire nella corrente modernista (così come gli affreschi all’interno di Giuseppe Montanari e, soprattutto, il bellissimo Sacrario opera di Guido Andlovitz, non proprio entusiasta che il fascismo avesse tolto la “t” troppo slava dal suo cognome). Oggi è la sede della Questura di una Repubblica che ha per fondamento la democrazia forgiata ad arte dalla nostra Costituzione antifascista.

Un architetto romano, un pittore marchigiano, un ceramista triestino… Come ha scritto bene Enzo R. Laforgia, il fascismo varesino fu soprattutto un fenomeno di importazione. Fra primi responsabili di questo poco auspicabile radicamento un personaggio che avevo incontrato durante gli studi universitari, nella mia tesi preparatoria alla laurea - parliamo del lontano 1992 - dedicata alle varie interpretazioni del fascismo da parte delle formazioni politiche che vi si opponevano (data la novità del fenomeno, bisogna dirlo, quasi tutte carenti). Era nientedimeno che il fratello di Antonio Gramsci, Mario, che aveva contribuito a formare il Fascio di Varese. Qualche anno fa gli hanno dedicato un libro, ma all’epoca avevo scovato giusto scovato una nota alla quarantacinquesima delle Lettere dal carcere (29 agosto 1927): “Carissima Tania, giovedì ho avuto il colloquio con mio fratello Mario, che mi ha rassicurato sulle tue condizioni. Ero talmente sovraeccitato per la mancanza di tue notizie, che dopo il colloquio e la scarica nervosa da esso determinata, mi sono sentito male: non ho dormito tutta la notte e devo aver avuto un po' di febbre. Tuttavia non so spiegarmi la mancanza di tue lettere. Mario mi ha detto d'averti invitato a passare qualche giorno a Varese in casa sua. Perché non accetti? ? Il caldo ormai è passato, tuttavia la campagna deve essere ancora gradevole e la regione dei laghi lombardi è degna di essere vista. Mio fratello è un buon ragazzo e sono sicuro che tu ti troverai à ton aise in casa sua. […] potresti ancora fare qualche bella passeggiata; Varese stesso possiede un lago, e delle colline molto belle”.

Io amo profondamente la bellezza della mia città e della sua provincia, ma si tratta sempre di una provincia non a caso istituita proprio nel 1927 e quel vecchio innesto dispotico sulla “città-giardino” e macchie circostanti ha lasciato radici profonde, sfoggiando imperterrito ancora oggi ombre particolarmente nere su tutto il territorio: ce l’ha ben dimostrato il recentissimo documentario-inchiesta apparso su La7.

Per questo, più efficace di una “cancel culture” che tende a eliminare in modo semplicistico una pubblica memoria (con tutti i rischi futuri che ne conseguono), reputo necessario anche per questo monumento dal tragico passato un processo di musealizzazione in grado di contestualizzarlo a fondo con le opportune avvertenze.

Le stesse che ho voluto esplicare a conclusione del mio lavoro: “Non stupisce quindi la polemica lanciata sul New Yorker del 5 ottobre 2017 da Ruth Ben-Ghiat, docente di Storia e Italianistica alla New York University, col suo articolo Why Are So Many Fascist Monuments Still Standing in Italy?. Si tratta di una domanda a cui è bene rispondere in modo razionale, senza farsi prendere dall’emotività, e a cui non basta la giustificazione estetica della grande arte. […] Per la nostra visione democratica del mondo è di fondamentale importanza prendere atto anche del lato oscuro, nero dell’arte quando questa si pone al servizio di una dittatura, di qualsiasi dittatura. Nel caso del fascismo abbiamo chiari i contenuti della sua politica, fondati in primo luogo sull’avversione nei confronti di qualsiasi diversità e su un continuo stato di belligeranza nei confronti di presunti nemici interni ed esterni, modello negativo per tanti, troppi regimi simili che funestarono l’Europa durante tutto il Ventennio. È un dovere degli storici rendere partecipi a chiare lettere di questi aspetti i cittadini della nostra democrazia, che non sono più sudditi di monarchie o regimi, perché ci pensino due volte quando passano accanto o prendono in considerazione certi monumenti e il volume di cui fa parte questo saggio, con le sue analisi precise e aggiornate, è certo un ottimo contributo per comprendere le diverse prospettive di questa complessa eredità”.

Salamov, Proust, Czapski, Primo Levi

BLACK LIKE ME, NERO COME ME

Il capolavoro di J. H. Griffin ancora attualissimo e mai ristampato in Italia da 42 anni

puoi tagliarmi coi tuoi occhi,

puoi uccidermi con il tuo odio,

ma ancora, come l’aria, mi solleverò.

Mi sono sempre piaciute le didascalie perché, come le foto che accompagnano, sono un punto fisso in mezzo al flusso del racconto, isole certe prima di continenti da scoprire. Ricordano i recitativi dei melodrammi (tanto bastavano le arie), gli intermezzi nella pausa dei drammi classici (se ne poteva fare a meno). O la pubblicità durante un programma (puoi staccare e fare altro).

Sono cresciuto nella civiltà dell’immagine e la scrittura, quella a tutta pagina che, prosa o poesia, un tempo dovevi imparare a memoria, arriva dopo con i tempi giusti, senza maestri armati di frusta.

Così si impara che tutto è importante: la copia carbone e non solo quella abbellita per pochi. La didascalia si rivolge al presente e contestualizza oggi, spiegando e dispiegando immagini nella loro concretezza, cercando di evitare ogni apriori ideale.

CLASSICI E NONLUOGHI 2: LA COENA CYPRIANI DI AMAZON

LA SCUOLA MISTERIOSA E LA GRAMMATICA INQUIETANTE DI VIRGILIO MARONE GRAMMATICO

Sed gaudifluam pectoreis arto procellam arthereis

Trattengo nella trachea l’allegria che scorre tempestosa

UNA RAGIONE PER CREDERE, FAR CREDERE, DOVER CREDERE

L'esempio negativo del "Fedro" di Platone

I MIEI HÖLDERLIN

Commento musicale J. S. Bach, Passacaglia e Fuga in Do minore, BWV 582

“Da questa generosa terra verdeggiante,

i miei occhi non devono separarsi senza gioia”.

MONTESQUIEU A MILANO

Commento musicale J. F. Rebel, Les Caractères dela danse

Mi hanno sempre interessato in modo particolare queste pagine del Viaggio in Italia. Anche perché lo scrittore vi giunge con le lettere di presentazione del mio caro abate Conti, di cui ho già illustrato in un post il poema “fantascientifico” Il globo di Venere, che immagina pianeta abitato da automi (potrebbero essere loro a produrre la fosfina:-). Inoltre il finale della sua tappa lombarda è quella meraviglia del Lago Maggiore dove, in un’altra gita di piacere, quarantotto anni dopo, Alessandro Volta scoprirà la natura organica del metano.

È dai tempi dell’università che immagino quell’autunno del 1728 in cui Montesquieu visita una Milano di passaggio: non è più quella spagnola dei Promessi Sposi, non è ancora quella teresiana, illuminista, de Il Caffè. Remoti i ricordi delle conquiste di Luigi XII e Francesco I, inimmaginabile la capitale del Regno d’Italia napoleonico del secolo dopo. Sette pagine per ventitré giornate invece dell’unica per due scarse dedicata alla città da Montaigne nel 1581 (ricca, popolosa, che somiglia a Parigi ma non ha i palazzi di Roma: tutto qui), ma siamo lontani dalla seconda patria di Stendhal.

Nobile accolto da nobili (Borromeo e Trivulzio in primis), l’ospite illustre ha ormai dismesso i panni esotici delle Lettere Persiane e lo scrittore alla moda sarà consacrato filosofo con l’Esprit des Lois solo venti anni dopo. Insomma, un periodo sospeso fra due epoche, come la Reggenza appena terminata in Francia. L’uomo, fresco membro dell’Académie, ha da poco superata la mezza età dell’epoca (39 anni) e si presenta a metà strada fra il ritratto ideale di Dassier e la caricatura di Pier Leone Ghezzi, entrambi dello stesso anno del viaggio.

Deluso dal declino di Venezia, attraversata quella strada che il suo conterraneo Philippe de Commynes aveva descritto quasi tre secoli prima come “la più bella del mondo”, raggiunge il capoluogo lombardo dividendosi subito fra studio, amore e ragione (con supervisione finale dell’ultima). Non c’è da stupirsi, dopotutto diventerà il teorico della distinzione e separazione dei poteri (con sottintesa egemonia dei magistrati razionali custodi delle leggi).

In primis è la visita alla Biblioteca Ambrosiana, che entusiasmerà anche De Brosses dieci anni dopo: “È pubblica e vi forniscono di carta, inchiostro e penne… Ed è tenuta benissimo. Si vede che ci sono stati bravi bibliotecari”. Un posto serio e ben organizzato non un rifugio modaiolo per quelli che “han sott gamba el Petrarca” (parola di Domenico Balestrieri, poeta dialettale dell’epoca), dove già iniziava a brillare l’astro - purtroppo di breve durata – di Francesca Manzoni, antenata di Alessandro ma soprattutto raffinata traduttrice di Ovidio e autrice di tragedie-oratorio come L’Ester (che le varrà il titolo di “poetessa dell’imperatrice” nel 1733). “Perché”, come scrive il compianto Giovanni Macchia nella prefazione, “a Milano brillavano in quel tempo, e in misura maggiore che a Parigi, molte dame attratte, secondo la moda, dai piaceri della scienza. Non si scorgevano donne tra i leggii della Biblioteca Reale di Parigi”. Citando la Manzoni/Ester: “Cedon gli editti ove leggiadra donna/ Prieghi”. C’è poi un’affermazione dello studioso francese che, se da un lato è acuta, dall’altro lascia perplessi: “La lingua italiana ha questo di abbastanza singolare: che non c’è nemmeno un libro che si possa proporre come modello: ognuno scrive a modo suo… Taluni propongono il Boccaccio; altri, Guicciardini”. È vero che all’italiano mancava un modello principe come il Dictionnaire de l'Académie française del 1694 (così come mancava uno stato nazionale assolutista regolatore), ma questo riguardava soprattutto la prosa. Montesquieu, figlio del classicismo stile Luigi XIV, sottovalutava, dimenticava o semplicemente non accennava alla poesia e all’ancora fin troppo vivo dogma petrarchesco.

Commento musicale G. B. Sammartini, Concerto per flauto di Pan e organo

Nel frattempo - ma questo si scopre dalle lettere – nel busto del presidente del parlamento di Bordeaux s’insinua il fuoco della passione. Per la matura e coltissima contessa Clelia del Grillo Borromeo: “È molto dotta: conosce oltre alla sua lingua materna, il francese, l’inglese, il tedesco, il latino e perfino l’arabo, le matematiche, la fisica, l’algebra. Ha fatto molti esperimenti di fisica. Mi colmò di gentilezze di ogni genere: la femme la plus admirable de l’univers”. E, soprattutto, per la bella e vivace principessa Archinto Trivulzio, alla quale molto probabilmente invia quella lettera in italiano in cui si descrive perfetto cicisbeo che deve “desiderar molto, sperar poco, tacere sempre” – confidando in un inevitabile tradimento del marito che la porti per vendetta fra le sue braccia – e alla cui partenza per la villeggiatura in campagna cambia registro dando libera uscita a una disperazione degna di una tragedia di Racine (dal Bajazet aggiungo io, i miei preferiti: "Soupirs d'autant plus doux qu'il les falloit celer,/ L'embarras irritant de ne s'oser parler", "I sospiri più dolci perché dissimulati,/ La snervante tensione, il non essersi parlati").

Teatro delle passioni, teatro delle convenzioni, sincerità dietro le quinte o nello spazio del suggeritore. Sincero l’interesse per l’eros, anche reazione al bigottismo degli anni del tramonto del Re Sole. In un’epoca in cui estetica ed erotismo (ma sarebbe il caso di aggiungere voyeurismo) andavano di pari passo nella raccolte d’arte Montesquieu, a Firenze, era rimasto turbato dalla visione della Venere Medicea e ipnotizzato da altre statue callipigie, lamentando di fronte alla piccola scultura di un Sileno la fine del paganesimo. Un interesse che talvolta sconfina nel morboso. Non è un caso che inquadri fra il grande elogio dell’Ultima cena di Leonardo ("uno di più bei dipinti del mondo") e i paesaggi di Palazzo Trivulzio il bassorilievo decisamente esplicito che trova in casa del conte Archinto e che ornava Porta Tosa: “È chiamata così perché durante un assedio, mentre i nemici si preparavano a dare un assalto, una ragazza si mise tutta nuda sulle mura e si rase la fica. Ciò attirò l’attenzione degli assedianti e diede il tempo di fare una sortita per liberare la città”. La notizia è tratta dalla Patria Historia di Bernardino Corio (ma oggi si danno altre spiegazioni).

Poi il presidente si ricompone e scrive con entusiasmo dell’Ospedale Maggiore, la Ca’ Granda, capolavoro del Filarete: “Un edificio bellissimo, con un cortile molto vasto, intorno al quale gira un porticato”. È quello che poi è diventato la mia mia università, la Statale, dove iniziai a interessarmi al libro di Montesquieu proprio studiando le righe che seguono per un esame di storia moderna dove si trattava anche dell’infanzia abbandonata: "Tutto fa capo al grande cortile, dove si ha cura dei malati e si accolgono i bambini abbandonati. Ce ne sono stati nell'ultimo anno 360... Chi ha reso incinta una ragazza la conduce di nascosto all'Ospedale e lì la fa partorire, in segreto”. Quanto spesso oggi luoghi così pieni di luce sono stati posti da incubo: è bene non dimenticarlo mai. Si tratta di dati terribili, che resteranno tali ancora a lungo - nell'ultimo decennio del XVIII secolo la media annuale salirà a 1464! - e mi hanno insegnato a non provare certe ingenue nostalgie per il tempo che fu. Per approfondire vi rimando all’ottimo studio di Flores Reggiani ed Elisa Parisi L'esposizione infantile a Milano fra Seicento e Settecento.

Commento musicale J. J. Quantz, Trio in Do Minore, Andante

È quindi la volta del politico ad analizzare sotto il lume (francese) della ragione storia, attualità ed economia del Milanese, rimproverando a spagnoli e austriaci di non trarre frutto adeguato dalle grandi risorse agricole del territorio: "Le terre sono abbastanza ben coltivate per un paese appartenuto alla Spagna... Ho sentito dire che Minorca, da quando appartiene agl'Inglesi, produce quattro volte più di prima". È il modello inglese che si fa strada insieme alla nascente Rivoluzione Industriale, leitmotiv di tutto l'Illuminismo. "Ho sentito dire che conta ancora 800.000 anime. La Lombardia è molto più popolosa del resto dell'Italia. I Tedeschi mandano in rovina questo paese: sono odiati più di quanto si possa dire; non fanno nessuna spesa, non portano proprio nulla, come invece fanno i Francesi, ma portano via, continuamente... C'è una bella differenza fra il commercio delle province in Francia e quello del Milanese; e quindi credo che il Milanese è più tassato... Il conte di Daun, governatore di Milano, buon uomo, che pensa solo ai fatti suoi, rinvia tutto al Senato... Le signore italiane non hanno mai voluto entrare al servizio dei governatori di Milano e i milanesi hanno fortemente disapprovato che due nobili della città abbiano accettato d'essere uomini di camera del governatore: è il primo che l'abbia avuta vinta su questo punto... La Lombardia è tutta quella pianura che si stende fra le Alpi e l'Appennino... la più deliziosa pianura del mondo". Poi, una volta giunto alle Isole Borromee, per bocca dell'abate-principe di Melfi, aggiunge: "Nello Stato di Milano non nasce nulla senza concime, ma i contadini hanno i mezzi e grandi capacità per procurarsene; mentre in Ungheria non c'è che da seminare il grano perché nasca. Ciò dipende dal fatto che l'Ungheria non è così ben coltivata e che le terre riposano di più. Le carni del Milanese sono più nutrienti di quelle della Germania e della Francia: e questo è da notare bene... Anche il pane è più nutriente".

C’è inoltre un commento tecnico militare sul Castello Sforzesco che lascia adito al sospetto di un consiglio per futuri conquistatori francesi (era ancora fresco il ricordo della resa delle truppe franco-spagnole, anche se con l’onore delle armi, nel 1707): "Sono stato a vedere il Castello. È troppo grande: occorrerebbe una guarnigione di 6.000 uomini, almeno, per difenderlo. Attualmente ce ne sono solo 5 o 600... Dicono che a causa degli orecchioni che ci sono, le gole dei bastioni non sono sufficientemente larghe, tra un fianco e l'altro, per poter entrare e uscire". L'immagine che ho inserito è il pacifico, solatio paesaggio del Bellotto (circa 1750). Per i diversi bagliori della conquista bisognerà attendere Napoleone.

Il finale è un degno happy end stile melodramma dell’epoca con tanto di prospettive scenografiche del fondale che mutano illustrando il panorama luminoso delle Isole Beate del Lago Maggiore: le Isole Borromee. Ma prima di raggiungerle e conquistare una laica beatitudine occorre naturalmente attraversare la tempesta, che lo blocca per un’intera giornata a Sesto Calende il 17 ottobre. Anch’io ricordo una bellissima giornata autunnale di pioggia e vento nella mia cara Sesto fine anni ‘80, armato di walkman e Chaos degli Élémens di Jean-Féry Rebel. Ma qui ho scelto Campra per la giornata di sole regale in cui il filosofo approda nelle sue Isole Fortunate: “Sono un vero incanto... Terrazze poste le une sulle altre con i muri coperti di aranci, di limoni, di cedri. C'è n'è una estremamente curata; l'altra più rustica, e tutto corrisponde a questa rusticità... Non è possibile vedere qualcosa di più bello dell'isola che si chiama La Bella. C'è un edificio o corpo centrale capace di accogliere un principe.. Vi si accederà per un anticortile, che non è stato ancora fatto, e che sarà costruito sul lago... C'è una specie di grotta rustica con al centro l'Ercole Farnese" - oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli - "la quale determina un grande prato erboso... Si arriva nel giardino e c'è da notare che, siccome l'edifico non è a squadra col giardino, la doppia scalinata, o scalinata a corna, è più lunga da una parte che dall'altra, per nascondere questo difetto. Si entra quindi nel giardino e si sale poi, di terrazza in terrazza, fino a uno spiazzo dov'è un uomo che cavalca un liocorno, e dietro c'è un'altra bella porzione di giardino, con balaustre, da dove si vede il lago da ogni parte: un effetto stupendo... Il palazzo è pieno di eccellenti copie dei più bei quadri e anche di alcuni originali. Si lascia a malincuore questo sito incantevole”.

Il sipario sul soggiorno milanese si era alzato sui lumi della scienza della contessa Borromeo nella città reale e cala sulle scenografie, a metà fra Barocco e presagio delle architetture illuministe di Ledoux, nel suo piccolo, magnificente, arcipelago di utopie aristocratiche: percorso circolare, orbita intorno a un sole che da culmine di gerarchie nobiliari diventerà luce per tutti gli esseri umani.

Dopo le gioie lacustri lo scrittore dovrà incontrare fiumi ancora in piena per raggiungere Torino. Attraverserà anche questi. L’ottimismo della ragione non temeva ostacoli.

La famiglia di Mezzettino

IL DIAVOLO E L'ACQUASANTA

La biblioteca

di norma è un buon anestetico, ma ci sono casi in cui è meglio non mettere

accanto certi autori. Due teste calde come il cardinale di Retz e La

Rochefoucauld è meglio separarle con un attento mediatore come De Bernis, anche

se vissuto un secolo dopo. Infatti il secondo stava per ammazzare il primo,

all’epoca solo arcivescovo coadiutore di Parigi, e l’omicidio fu evitato solo

per il calcolo politico di quelli che dovevano essere i complici.

Quando

leggo i frammenti acuminati di La Rochefoucauld sento prima la spada dell’uomo

che cerca di infilzare la carne dei simili come fosse un prosciutto, poi le

garze eleganti, essenziali dell’aforista sulle cicatrici mai rimarginate della

vita a corte.

La

storia delle due Fronde nella Francia di metà XVII secolo è un bel ginepraio e

alla fine ha la meglio chi non ha tempo di scrivere Massime o Memorie: il

cardinale Mazzarino. Il presente profondo della riflessione letteraria è figlio

della sconfitta politica e della sopravvivenza dei due scrittori all’ombra del

Re Sole.

Poi

c’è chi sconfessa con tale limpida chiarezza la geopolitica di Luigi XIV tutta

allori (mutati in piante carnivore), ribalta alleanze di secoli col sorriso e

finisce coi denti cariati dalla Guerra dei Sette Anni, quella dove il giovane capitano de Sade sperimentò le prime fiamme dell’inferno.

È De

Bernis, poeta e accademico di Francia prima ancora che ministro, amante della

pace e amico di Voltaire. Che io sappia le sue poesie non sono state pubblicate

in italiano. Quel suo amore per la terra da fiera piccola nobiltà con radici

nel XII secolo, che saprà traslare anche in prosa fisiocratica e non sarebbe

dispiaciuto a Saint-Beuve (lo definì precursore di de Lamartine), provo a tradurlo

da qualche passo di Sur l'amour de la

patrie:

“L'olive

sous mes yeux s'unit à l'oranger.

Que j'aime à contempler ces montagnes bleuâtres

Qui forment devant moi de longs amphithéâtres,

[…]

Cet amour, trop actif pour être concentré,

S'échappe de nos coeurs, se répand par degré

Sur nos biens, sur les lieux où nous prîmes naissance,

Jusque sur les témoins des jeux de notre enfance.

L’ulivo

ai miei occhi si unisce all’arancio.

Amo

contemplare queste montagne

Bluastre,

a forma di lunghi anfiateatri!

[…]

Questo

amore che sfugge ai nostri cuori,

Troppo

attivo per esser concentrato,

Si

spande per gradi sui nostri beni,

Su

quei luoghi che ci hanno visto nascere,

Fino

a chi vide i nostri primi giochi.

Uno spiraglio lirico su questo cardinale poco noto e più sfortunato degli altri che lo avevano preceduto nelle stanze del potere. Quasi proustiano nel descrivere la sua infanzia e decisamente avanti nella considerazione dell’intelligenza femminile (non a caso entrò nelle grazie della Pompadour): “Ho sentito spesso dibattere la questione della superiorità degli uomini sulle donne. A pensarci bene è solo fondata sulla forza fisica e su una migliore istruzione”. Illuso, invece, come il suo illustre precursore Commynes, su una possibile riforma dell’aristocrazia. Restò il sogno di un nuovo Enrico IV (“il miglior principe del mondo”), la realtà di riforme fallite e il brusco risveglio provocato dalla Rivoluzione.

Troppo

tardi. Già un secolo prima si era illuso anche La Rochefoucauld, di nobiltà

ancora più antica (XI sec.), prendendo le parti del Gran Condé e aveva

rischiato di lasciarci la pelle, gravemente ferito al volto nel combattimento

della Porte Saint-Antoine (1652): “L’espérance, toute trompeuse qu’elle est,

sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agrèable”, “La

speranza, per ingannevole che sia, serve almeno a condurci alla morte per una

strada piacevole”. Quella che lo portò ad autoesiliarsi nel suo castello di

Verteuil e in ancora più innocui salotti.

L’aristocrazia francese era già sulla via di unire le armi allo studio - e il patronato del re al collegio Louis le Grand (1680) avrebbe sancito definitivamente questo passaggio storico – ma, per quanto rinchiusa nella prigione dorata di Versailles, nella grande maggioranza dei suoi esponenti, non era affatto disposta a mettere in discussione i suoi privilegi secolari: si illudeva anch’essa di sopravvivere nel guazzabuglio di giurisdizioni feudali (o neo-feudali) dello “Stato Assoluto”.

Se

si è accennato a Machiavelli è anche perché la sua famiglia era di origine

fiorentina, Gondi, e aveva fatto la sua fortuna con la chiamata alla corte

francese da parte di Caterina de’ Medici, diventando col tempo una vera e

propria dinasty di arcivescovi e cardinali. Sul reale andazzo di questa

“vocazione religiosa” il nostro Jean-François Paul de Gondi fa un ritratto

tanto realistico quanto impietoso, piazzando anche se stesso nel quadro

d’insieme: “Non credo ci sia stato al mondo un cuore migliore di quello di mio

padre, posso dire che era temprato nella virtù. Ciononostante, i miei duelli e

le mie avventure galanti non lo dissuasero dal fare tutti gli sforzi possibili

per legare alla Chiesa l’anima forse meno ecclesiastica che ci fosse sulla

terra. La predilezione per il figlio maggiore e la prospettiva dell’arcivescovato

di Parigi, che apparteneva già alla sua famiglia, lo indussero a perseverare

nella sua prima decisione… è proprio vero che nessun sentimento più della pietà

è schiavo delle illusioni. […] Trovavo l’arcivescovato di Parigi degradato, in

faccia al mondo, per le bassezze di mio zio e desolato, in faccia a Dio, per la

sua negligenza e la sua incapacità… Non ignoravo quanto la buona regola dei

costumi fosse necessaria in un vescovo. Sentivo che il disordine scandaloso di

quelli di mio zio arcivescovo me la imponeva ancora più stretta e più

indispensabile che agli altri; e sentivo, nello stesso tempo, che non ne ero

capace e che tutti gli ostacoli, sia di conoscenza sia di reputazione, che

avrei potuto opporre alla sregolatezza sarebbero stati soltanto delle dighe ben

malsicure. Presi, dopo sei giorni di riflessione, il partito di fare del male di proposito; ciò è senza

dubbio più delittuoso al cospetto di Dio, ma è certo più saggio al cospetto del

mondo”.

È la triste realtà tanto diffusa fra gli alti prelati (e non solo) dell’Ancien Régime: una condotta riprovevole tipica della commistione fra chiesa e privilegi a cui solo – e con grande fatica – cercherà di mettere fine il Concilio Vaticano II.

Comunque

Retz, c’è poco da fare, è uno scrittore formidabile delle sue sconfitte e un

maestro di concisione tacitiana – e perfida - nei suoi ritratti.

“La Regina

aveva, più di qualsiasi altra persona da me incontrata, quella specie d’intelligenza

che le era necessaria per non sembrare sciocca a quelli che non la conoscevano”.

“La

duchessa di Longueville ha di natura un’intelligenza che è molto solida ma, più

ancora, sottile e abile. La sua capacità, ostacolata dalla pigrizia, non è

giunta alla politica. Alla politica è stata trascinata dal suo odio contro il

principe di Condé, e ha continuato a interessarsene, attratta dai suoi intrighi

amorosi… Avrebbe avuto pochi difetti se l’amore non gliene avesse dati molti”.

“Il

primo presidente Molé aveva una mente molto inferiore al suo coraggio… I suoi

preconcetti erano eccessivi in tutto… Giudicava sempre le azioni dagli uomini e

quasi mai gli uomini dalle azioni. Poiché era stato educato secondo gli usi del

parlamento, tutto quello che era fuori dal comune gli sembrava sospetto. Non c’è

disposizione d’animo più pericolosa di questa per coloro che sono mescolati a

quegli affari di Stato dove le regole comuni non servono più”.

E

naturalmente La Rochefoucauld: “Ha voluto occuparsi di intrighi fin dall’infanzia,

quando non sentiva i piccoli interessi, che non sono mai stati il suo debole e

non conosceva i grandi, che, in altro senso, non sono stati il suo forte… Ha

sempre avuto un’irrisolutezza abituale, che non so proprio a cosa attribuire.

Non gli è certo venuta dalla sua fecondità d’immaginazione, che è vivissima”.

Ma lo

stesso Gondi come politico non ha la statura di un Richelieu o di un Mazzarino,

lo sa, e quindi è sempre impegnato a trescare dietro le quinte. E sulle teste

di legno che cerca invano di portare alla ribalta è di un’ironia implacabile: “Stavo

quasi per dimenticare il principe di Conti, buon segno per un capo di partito.

Non credo di potervelo dipingere meglio se non dicendovi che questo capo di partito

era uno zero assoluto, che moltiplicava solamente perché era un principe del

sangue. Questo per quel che riguarda la sua vita pubblica. Nella sua vita

privata la cattiveria faceva in lui ciò che la debolezza faceva nel duca di

Orléans: copriva tutte le altre doti, che d’altronde erano mediocri”.

C’è

da ridere, se non ci fosse anche da piangere, meglio, indignarsi pensando a chi

anche oggi cerca di seguire l’esempio di quelle epoche orribili. Un esempio

valido, nel caso di Gondi, solo per la splendida realtà della finzione, in

tutti i sensi, che ha saputo ricreare nelle uniche pagine immacolate, quelle

che preludono a un libro. Io l’ho letto col commento musicale del clavicembalo di Louis Couperin, zio del più noto François, ma devo dire che Grande figlio di puttana del compianto

Lucio Dalla è affiorata spesso: Retz “amico per me”, ma solo in biblioteca.

Ripongo

i volumi e torna il silenzio. La vita dopo l’ennesima riflessione. Sperando

concretamente che la Storia non si ripeta.

L'uomo nell'Olocene

DONNE OLTRE OGNI MURO: KAROLA BLOCH, SALLY MORGAN, OLIVE SCHREINER

WOMEN EMPOWERMENT Storie (stra)ordinarie

Un nuovo libro per la casa editrice TraRari TIPI, fondata e diretta da Debora Ferrari e Luca Traini, dedicato “Alla donna che c’è in ogni essere umano”. È STORIE (STRA)ORDINARIE Per orientare lo sguardo al futuro, curato da WOMEN EMPOWERMENT VARESE APS, associazione di giovani donne nata nel 2021 e oggi composta da Jessica Milesi, Giorgia Pizzocri, Francesca Coffano, Giulia La Paglia, Martina Vitalone e Miryam Pinotti. Le illustrazioni sono di Valeria Favoccia, fumettista internazionale e artista del collettivo di Neoludica.

L’opera si articola in 15 interviste a 15 donne, storie di vita vera, esempi di come un percorso Ordinario possa diventare Stra-Ordinario. Un libro pensato per i preadolescenti di oggi, riadattando il materiale alle loro esigenze e proponendolo in un linguaggio adatto a chi oggi frequenta le scuole secondarie di primo grado. Ogni storia offre lo spunto per riflettere sul tema dell’Orientamento scolastico, universitario, lavorativo e stimola la ricerca della risposta alla domanda più complessa che tutti noi ci poniamo nelle diverse età della vita: “Chi sono?”. Un libro per orientare lo sguardo dei ragazzi al Futuro; quel futuro che, oggi più che mai, può fare paura.

Women Empowerment si propone di contribuire alla crescita di una giovane generazione di donne connesse, solidali e forti del sostegno tra generazioni, rimanendo fortemente ancorata al territorio di Varese. Questa pubblicazione si inserisce all’interno di un Progetto presentato all’Unione Europea e che ha conseguito il punteggio più alto a livello nazionale, ottenendo riconoscimento e fondi per l’avvio delle proprie attività.

Emergono forti alcuni bisogni della comunità di riferimento e Women Empowerment Varese non li vuole ignorare. Le donne hanno più ostacoli da superare rispetto agli uomini e può essere difficile realizzare gli obiettivi. Anche le protagoniste di queste pagine hanno attraversato il mare burrascoso della crescita, trovando poi la propria strada, inseguendo sogni concreti e costruendo il proprio futuro. Per molte di loro questo processo è ancora in fase di costruzione.

Le interviste presenti nel testo sono state scelte fra le molte pubblicate come storie nella pagina Instagram dell’associazione, ma il libro è una lettura per tutti, perché ogni vita ordinaria può diventare straordinaria. L’approccio infatti è molto inclusivo: chiunque può diventare socio di Women Empowerment, che è aperta a iniziative e collaborazioni senza alcuna distinzione di genere, poiché crede profondamente che l’essere donna o uomo non debba più essere un ostacolo o, al contrario, un vantaggio, ma semplicemente uno dei modi di essere.

Mercoledì 28 Luglio ore 17, Villa Frua, Laveno Mombello (VA)

Proseguono le mostre a Villa Frua (umoristi, illustrazione e Commissario Mascherpa)

e a Villa Fumagalli (Simposio della Neoludica) fino al 1 Agosto

A cura di Debora Ferrari e Luca Traini

Beh, anche Ulisse ha dovuto imparare a navigare e i piccoli marinai dai volti appena accennati sono tanti Nessuno che vogliono diventare Qualcuno imparando l’alfabeto della nautica e il linguaggio non verbale del mare alla volta di Itaca o di Lerici, dove abita Davide Besana:

“Ma Nettun freme d'implacabil ira

Contra l'eroe, che l'occhio unico estinse”.

“Ocio!”.

“Uscito delle salse acque vermiglie,

Montava il sole per l'eterea volta”.

“Non abbiate fretta: meglio perdere un’ora che un arto”.

Anche Sindbad agli inizi avrà avuto problemi come Fantozzi a cazzare una gomena. Senza dimenticare che per il Vangelo, come per la Navigazione di San Brandano, è più facile che proprio una gomena, invece di un cammello, passi per la cruna di un ago piuttosto di un ricco (probabilmente senza yacht): il discorso era rivolto a pescatori.

Davide Besana, in entrambi i casi, credo consiglierebbe: “Provate ogni manovra in acque aperte prima di eseguirla fra moli e barche”. Perché qui si tratta di arte - che sia fumetto o vela – e immagini, parole e manovre devono seguire fedelmente il filo della narrazione, che nasce da una solitudine, cerca una compagnia esperta e poi può diventare dialogo tra molti. Nel segno di una grande ironia, che rende tutto più facile anche a chi, come il sottoscritto, non ha origini né polinesiane né vichinghe, e al largo di Albenga o di Bisanzio riesce sì e no a fare “il morto”.

Ma qui, nelle pagine dell’artista, del velista, è tutto vitale, rigorosa passione. La Balena Bianca di Moby Dick diventa un amico, Pinocchio e Geppetto hanno letto Vela: istruzioni per l’uso e anche Andrea Doria, dopo l’ennesimo giro di boa di alleanze tra Francia e Spagna, sente che mare fa anche rima con mangiare.

Per questo Besana ha appena pubblicato Prezzemolo e vecchi nervetti, manuale di moto ondoso gastronomico, che ha presentato il 2 luglio nel Golfo dei Poeti con l’amico Giovanni Soldini e che riproporrà sempre fresco di stampa a ComicSponde.

Luca Traini

Ecco la sua notizia biografica nel catalogo Artbook di ComicSponde, edito da TraRari TIPI: “Figlio di giornalisti, appassionato di vela, Davide Besana è giornalista, scrittore, illustratore e cartoonist. Ha pubblicato i suoi primi disegni quando era alle scuole medie. Perennemente controvento è stato il primo cartoonist ad occuparsi di vela, scrivendo per le principali riviste italiane del settore, oltre che per testate generaliste. Ha pubblicato, fra l'altro, “La Vela Fa Schifo” (Incontri Nautici), “Un Mare di Cazzate” (Mondadori), “Capitani Disastrosi” (Sperling), “Navigare" (Hoepli), "Come si Vince la Giraglia" (Panama) , “Tontopedia Navalis” e “51 Idiozie da non fare in barca” e “Vela, Istruzioni per l’uso” (Nutrimenti). Ultimo, uscito nel giugno 2021, il manuale di cucina “Prezzemolo e vecchi nervetti” (Ed. Cinqueterre). Cresciuto a Milano, vive ora a Lerici, sul golfo di La Spezia”.

A Villa Frua presenta i suoi libri proprio nello spazio che ospita anche le sue tavole per la mostra del Festival, un’occasione unica per il pubblico lavenese e varesino di incontrare un personaggio nazionale tuttora in tour per le varie presentazioni nelle città italiane e recentemente ospite in RAI a UnoMattina.

GEMONIO NEL TEMPO Mostra fotografica_Anni '60-'80 (TraRari TIPI)

CLASSICI E NONLUOGHI 1: L'OMBRA DI WIELAND ALL'IKEA

Mi piace rovistare le librerie degli arredi in vendita, quando ci sono libri veri. E questo è un signor libro: “Storia degli Abderiti”, romanzo di Cristoph Martin Wieland (1733-1813). Un classico della letteratura tedesca dei Lumi, che nel Novecento ha ispirato anche un radiodramma del mio amato Dürrenmatt.

Qui “naturalmente” (sempre in senso illuminista) nella versione svedese, ma che ricordo nella mitica traduzione UTET.

TESSERE LA PAROLA: DUE NUOVI LIBRI DI FAUSTA SQUATRITI

Man Ray, Fausta Squatriti, 1974

(Corriere della Sera)

Aspettare – salpare – salvarsi – annegare –

Un corredo fotografico è posto a sigillo del romanzo: architetture, disegni, nature e oggetti senza didascalia, solo in apparenza muti. Le geometrie che restano.

Che sì dolce ferisci

Nel centro dell'alma, ove s'interna e cela!

Or che non sei più schiva,

E che lo vuoi, finisci:5

Rompi del dolce incontro omai la tela!

Se i rapimenti mi fanno uscire di me per la gioia, la mia anima viene colta da sospensione anche per un dolore molto forte e rimango priva di sensi. (Libro delle relazioni e delle grazie, 15).

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,

y el mayor bien es pequeño;

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño

lágrimas beba y cuantos suda olores lacrime beva e quanti essuda odori

corteza funeral de árbol sabeo. funebre scorza d'albero sabeo.

Alla Vergine sfugge una lacrima.

BIANCO NATALE, BIANCOMANGIARE:

DOLCI AUGURI CON “IL PRINCIPE E IL CUOCO”

Un libro e una ricetta del XV secolo

caratteristici che li rendono indimenticabili. Par di vedere sul volto,

solitamente grave del nostro autore, un finissimo sorriso che è già

un po' quello dello humour. Come Erasmo, Commynes conosce gli

uomini e compatisce le loro follie con discrezione e indulgenza"

Maria Clotilde Daviso di Charvensod

La Storia si fa coi “se” e i “ma” se sono i protagonisti a farla. E Philippe de Commynes lo fu ai più alti livelli, ministro e consigliere privato di sovrani in due grandi corti della seconda metà del XV secolo, prima in Borgogna e poi in Francia, dove si decidevano i destini dell’Europa nell“autunno del medioevo” (secondo la felice definizione di Huizinga). I suoi ricordi, i suoi dubbi, i rimpianti nei suoi Mémoires: seCarlo il Temerario non si fosse ostinato contro gli Svizzeri, se Luigi XI non si fosse accanito controMaria di Borgogna, se Carlo VIII non avesse sperperato una fortuna per la sua calata in Italia…

"Delle astuzie e dei raggiri che si fecero nei nostri paesi da vent'anni a questa parte non ne sentirete parlare da nessun altro con tanta verità quanto da me." (Mémoires III, 5)

"Il sapere corregge un uomo, anziché renderlo peggiore; non fossa'altro per la vergogna di conoscere il proprio peccato, se non sarà trattenuto dal mal fare, almeno ne farà di meno. E se non è buono, farà tuttavia finta di non voler far male o torto a nessuno. Ne ho visti parecchi esempi fra i grandi che sono stati dissuasi da molti cattivi propositi dal sapere e anche sovente dal timore della punizione di Dio, di cui avevano maggior conoscenza che non gli ignoranti, i quali non han visto né letto nulla." (Mémoires V, 18).

Sotto gli occhi vigili, prudenti e spesso spaventati di un memorialista che non si fa pudore di ammettere la paura come uno dei fattori determinanti dell’azione politica, nella fattispecie militare, viene passata in rassegna, senza ombra di retorica, un’età feroce e spregiudicata caratterizzata da mutamenti imprevisti, sconvolgimenti epocali. Nelle sue pagine non troviamo ancora descritti quegli elementi strutturali economici, politici e sociali, cardine del mutamento storico, fatti propri dalla nostra storiografia nell’ultimo secolo. Duchi e re sembrano ancora decidere i destini dei propri popoli e le memorie di un ministro avrebbero dovuto educarli alla giusta misura delle proprie azioni.

A destra: Ritratto di Luigi XI (disegno del XVI sec. da un ritratto di Jean Fouquet, Bibliothèque Nationale de France).

"Il giorno in cui giunsero due servitori del conestabile di Lussemburgo (Luigi di Sainville e il segretario Richer) il re (Luigi XI) fece nascondere il signore di Contay, servitore del duca di Borgogna (Carlo il Temerario), con me dietro un grande e vecchio paravento che era nella sua camera... Il re si sedette su uno sgabello proprio accosto al paravento affinché noi potessimo udire quel che diceva Luigi di Sainville... E mentre Luigi di Sainville parlava (dell'alleanza di Carlo il Temerario con Edoardo IV d'Inghilterra), pensando di piacere al re, cominciò a contraffare il duca di Borgogna, a pestare un piede per terra, a bestemmiare per san Giorgio, a chiamare come lui il re d'Inghilterra Blayborgne, figlio di un arciere che portava questo nome, e a farsi beffe di lui in tutti i modi possibili. Il re rideva forte, e gli diceva che parlasse ad alta voce perché cominciava a diventare un po' sordo, e che ripetesse tutto di nuovo. L'altro non si faceva pregare e ricominciava di gran buona voglia. Il signore di Contay,con me dietro il paravento, era l'uomo più sbalordito del mondo." (Mémoires IV, 8).

"Lo scrittore è secco, acuto, con uno stile aderente ai fatti: le qualità di descrittore si fondono con quelle del moralista e dello psicologo, che penetra nelle coscienze per registrare i vizi ed il valore. Il ritratto di Luigi XI non è indegno di un Saint-Simon." (Giovanni Macchia).

“Negli Arazzi di Alessandro Magno, seguendo l’interpretazione di Aby Warburg, possiamo vedere ritratti nei panni immaginari di soldati macedoni Carlo il Temerario e il suo esercito. Aggiungo il fatto che la lotta contro gli ‘uomini selvaggi rappresenta quella contro i francesi, così rappresentati alla luce del Ballo degli ardenti narrato da Jean Froissart. Nel 1393, infatti, quattro danzatori vestiti da ‘sauvages’ che si esibivano davanti al re Carlo VI (che già mostrava segni di squilibrio mentale) erano finiti bruciati vivi a causa dell’incendio provocato da una torcia portata dal fratello del re, Luigi I d’Orléans.” (Luca Traini, Alessandro Magno e la sua leggenda, Varesecorsi 1996).

"Gli Svizzeri si erano radunati, ma non in gran numero, come sentii raccontare da molti di loro. Dalle loro parti non si trae tutta la gente che si crede e allora se ne traeva ancora meno di adesso: dopo, infatti, i più hanno lasciato l'aratro per farsi soldati." (Mémoires V, 1).

Gabbie di ferro e cannoni

Un “peccato” compiuto da Carlo VIII nella sua impresa italiana, che vide Commynes, consigliere poco ascoltato, decisamente contrario al tentativo di riconquista francese del Regno di Napoli. Lo storico conosceva bene la nostra penisola, era stato in missione a Firenze nel 1478, dove aveva avuto occasione di conoscere e stimare Lorenzo de’ Medici: sapeva quale razza di pericoloso intrico si nascondesse dietro il fragile equilibrio sorto dalla Pace di Lodi. D’altro canto qualche “peccato” l’aveva compiuto pure lui, tramando contro il giovane Carlo VIII e finendo rinchiuso otto mesi, nel 1487, in una gabbia di ferro nel titanico castello di Loches (vi finirà prigioniero i suoi giorni anche Ludovico il Moro nel 1508, non in gabbia ma nel torrione), con tanto di confisca di un quarto dei beni. Riabilitato, viene spedito come ambasciatore a Venezia nel biennio 1494/95 per assicurasi la neutralità della Serenissima: "Io tardai qualche giorno a partire perché il re ebbe il vaiolo e fu per morire; gli venne la febbre, ma non durò che sei o sette giorni... Lasciai il re ad Asti e credevo fermamente che non sarebbe andato più oltre. In sei giorni giunsi a Venezia con muli e carri, poiché la strada era la più bella del mondo." (Mémoires VII, 7). Da questo punto di vista privilegiato analizzerà il formidabile - e inaspettato - successo della discesa in Italia delle truppe francesi: "Dappertutto in Italia non avrebbero avuto altro desiderio che ribellarsi, se le cose del re fossero state condotte bene, con ordine e senza ruberie." (Mémoires VII, 8). E Venezia resterà nel suo cuore per la bellezza e il sistema di governo, una repubblica aristocratica che, insieme al parlamento inglese, darà le ali al suo sogno, mai realizzato, di una monarchia affiancata da un forte potere assembleare della nobiltà. La borghesia e, tanto meno, il popolo minuto non rientravano nei disegni di questo signorotto di provincia assurto ai più alti onori, non è possibile chiedergli tanto. In compenso la sua descrizione di Venezia ispirerà molto l’immaginario francese fino a Proust e ad Assassin’s Creed II.

Vittore Carpaccio, Arrivo degli ambasciatori inglesi alla corte del re di Bretagna (Venezia, 1495).

"Questo re nostro padrone (Luigi XI) aveva fatto fare prigioni assai rigorose, vale a dire gabbie di ferro o di legno rivestite dentro e fuori di placche di ferro ferrate in modo terribile, larghe otto piedi e alte soltanto un piede di più che la statura di un uomo. Il primo che le immaginò fu il vescovo di Verdun, che fu subito chiuso nella prima che fu fatta e vi dormì per quattordici anni. Dopo di lui molti lo maledissero ed anch'io, che la assaggiai per otto mesi sotto il re che c'è adesso (Carlo VIII)" (Mémoires VI, 11),

"La mia meraviglia fu grande nel vedere la posizione di quella città (Venezia) e nel vedere tanti campanili e monasteri e casamenti tutti sull'acqua e la gente senz'altro modo di andare qua e là che in quelle barche, di cui credo se ne potrebbero mettere insieme almeno trentamila, ma che sono assai piccole... E' la città più splendida che io abbia mai visto e quella che fa più onore agli ambasciatori e agli stranieri e che si governa più saviamente e dove il servizio di Dio è fatto più solennemente" (Mémoires VII, 18).

"I signori e i capitani vivono in Italia sempre in maneggi con i nemici e in gran timore di trovarsi fra i più deboli.";

"Questa, di compiacere ai più forti, è la natura dei popoli d'Italia; ma erano, e sono, trattati così male che bisogna scusarli.";

"Poche volte, facendo questo viaggio, i nostri indossarono l'armatura, e per andare da Asti a Napoli il re mise quattro mesi e

diciannove giorni soltanto; un ambasciatore ci avrebbe messo poco meno. Per questo concludo col dire, dopo averlo sentito

da molti religiosi e uomini di santa vita e da molta altra gente di ogni sorta (ed è quindi voce di Dio perché è voce di popolo),

che Nostro Signore voleva punire quei principi in modo che tutti se ne accorgessero.";

"La gente infatti ci adorava come santi e stimava che in noi ci fosse ogni fede e bontà; ma quest'opinione durò poco."

(Mémoires VII, 11; VII, 9; VII, 14; VII, 8).

La spedizione di Carlo VIII segna il passaggio dall'Umanesimo italiano, così come si era venuto formando in un secolo da Petrarca

e Boccaccio in poi, al fenomeno europeo del Rinascimento. La fine di un'epoca è ben rappresentata dal finale dell'Arcadia,

il poema del napoletano Jacopo Sannazzaro, che allude alla conquista francese della sua città:“Ultimamente un albero bellissimo di arancio, e da me molto coltivato, mi parea trovare tronco dalle radici, con le frondi, e i fiori, e i frutti sparsi per terra.”.

Come si sa, dopo il successo iniziale, Carlo VIII si ritrovò sì padrone di Napoli ma invischiato in una penisola in piena rivolta. L’uscita da questo cul de sac fu drammatica. Il rischio era quello di fare la fine del Temerario, intestarditosi in imprese pericolose e, soprattutto, non necessarie. A Venezia lo storico fu testimone oculare della nascita della Lega Santa, che scatenava Ducato di Milano e Repubblica Veneta insieme a mezza Europa (Aragona, Sacro Romano Impero e Inghilterra) contro le truppe francesi: "Presso un masso di porfido, dove si sogliono fare le pubblicazioni, fu pubblicata la lega. Io stavo a vedere di nascosto da una finestra con l'ambasciatore del Turco... quella notte stessa venne a parlarmi per mezzo di un Greco e stette quattro ore nella mia camera; aveva un gran desiderio che il suo signore fosse nostro amico" (Mémoires VII, 20). Sono i primordi della lunga alleanza tra Francia e Impero Ottomano in funzione antiasburgica. Commynes raggiunse il suo re a Siena: "Mi scrisse di andargli incontro a Siena, dove lo trovai... mi chiese ridendo se i Veneziani avrebbero mandato gente contro di lui: tutti coloro che lo circondavano erano infatti giovani che non credevano che ci fosse al mondo qualcun altro buono e capace di tener le armi in mano." (Mémoires VIII, 2).

Non si aveva idea di quanto sarebbero state drammatiche la successiva attraversata degli Appennini e la battaglia di Fornovo (6 luglio 1495) dove, grazie anche a divisioni, indecisioni e lentezze della coalizione nemica, i francesi riuscirono infine ad aprirsi una via per il ritorno in patria: "Il re smontò in una cascina poveramente costruita, ma dove c'era una grandissima quantità di grano in covoni, di cui tutto l'esercito profittò... Io so che dormii in una vigna, ben disteso sulla nuda terra... senza mantello; quella mattina il re si era fatto imprestare il mio, e i miei bagagli erano troppo lontani... A tutti pareva di averla scampata bella, e non eravamo più così pieni di superbia come un po' prima della battaglia." (Mémoires VIII, 12).

A sinistra: Gerolamo Savonarola ritratto in un incunabolo delle sue opere (1496).

"Quando arrivai a Firenze per andare incontro al re andai a visitare un frate predicatore chiamato fra Gerolamo (Savonarola), uomo di santa vita, per la ragione che aveva sempre predicato in favore del re... e diceva che era stato mandato da Dio per castigare i tiranni d'Italia... Molti lo biasimavano perché diceva che le cose gli erano state rivelate da Dio; altri vi prestavano fede; per parte mia lo credo un bravo uomo. Gli domandai se il re avrebbe potuto passare senza rischiare la vita... Mi rispose che in cammino avrebbe avuto dei fastidi, ma che l'onore sarebbe rimasto suo... e che Dio, il quale lo aveva guidato nell'andata, lo avrebbe condotto ancora al ritorno." (Mémoires VIII, 3).

"Anche loro erano come noi scarsi di buoni capitani... I Veneziani non vollero rischiare tutto in una volta e sguarnire il campo; invece per loro sarebbe stato meglio metter tutto in gioco, visto che erano assai ad attaccare... Non è possibile al mondo caricare con più ardimento di quanto si caricò dai due lati. I loro stradiotti, che erano in coda, videro i muli e i bagagli che fuggivano in direzione dell'avanguardia e che i loro compagni vincevano. Andarono tutti in quella direzione, senza seguire i loro uomini d'arme, che si trovarono senza scorta; senza dubbio, se a noi si fossero mescolati un millecinquecento cavalli leggeri, con in pugno le loro scimitarre, che sono spade terribili, noi, in pochi che eravamo, saremmo stati sconfitti senza rimedio... Avevamo un gran seguito di valletti e servitori che si gettarono su quegli uomini d'arme italiani, che per la maggior parte furono uccisi da loro; quasi tutti avevano in mano accette per tagliare la legna e con queste rompevano le visiere delle celate e davano loro gran colpi sulla testa; perché erano molto difficili da ammazzare, tanto erano forti le armature... Il nostro esercito aveva un gran seguito di vagabondi e di vagabonde, che fecero fortuna con i morti... Il combattimento non durò più di un quarto d'ora... In Italia le battaglie di solito non vanno in questo modo, perché essi combattono squadra per squadra e la battaglia dura talora tutto il giorno senza che né l'uno né l'altro sia vincitore... Quando si giunse a Nizza della Paglia... la sete era tale che vidi una quantità di fanti bere ai fossati di quei piccoli borghi dove passavamo. Noi bevevamo a grandi e lunghi sorsi acqua sporca e non corrente... Di una cosa bisogna dar lode a quell'esercito, ed è che non sentii mai nessuno lagnarsi; eppure, fu il viaggio più faticoso che io abbia mai visto in vita mia, per quanto ne abbia visti con il duca di Borgogna di quelli molto duri." (Mémoirs VIII, 11-14).

La morte, la storia, l’arte

Commento musicale Antoine Busnois, Je ne puis vivre ainsi

Sic transit anche la carriera politica di Commynes. Il nuovo sovrano, Luigi XII, non si sarebbe mostrato riconoscente contro chi l’aveva sostenuto nella congiura del 1484 pagata in una gabbia di ferro: "Andai incontro al nuovo re, del quale ero stato intimo più di ogni altro e per il quale mi ero messo in tanti guai e avevo avuto tante perdite; eppure in quel momento se ne ricordò appena." (Mémoires VIII, 27).

Addii e rinascite

La splendida edizione Einaudi del 1960 (che io sappia, purtroppo mai ristampata) termina con il commosso saluto del grande Federico Chabod alla storica Maria Clotilde Daviso di Charvensod, morta dopo aver curato e tradotto i Memoires: "Con ugual serenità e coraggio affrontò la Resistenza. Uno degli ultimi ricordi che ho di Lei è un suo improvviso arrivo, con Giorgio Vaccarino, nellaValsavarenche già occupata dai partigiani, l'estate del '44. Spirito di verità, non mai lusinga di soddisfazioni e riconoscimenti esteriori, la condusse alla ricerca storica, poi costantemente perseguita per tutta la vita; e il suo Commynes è come un epilogo". Un lavoro fondamentale, che va ricordato. La sua forza può essere riassunta nella precisa - e commovente - distinzione che la Daviso opera fra il senso della storia per Philippe de Commynes e il nostro, ricordandoci con passione quanto la memoria sia preziosa, oggi: "Questo l'autore che, con la sua umanità, evoca, vivo e popolato di uomini vivi, un mondo per i più spento e lontano, in cui risuonano vuoti nomi senza volto. Noi non pensiamo più, come lui, che il leggere antiche storie valga a istruire i principi nell'arte di conoscere ed evitare inganni, né cerchiamo nelle vicende umane conferma della giustizia divina. Per noi la storia non deve essere un lugubre panorama di morte sul quale sconsolatamente meditare, ma conoscenza di vita che ci tempri all'azione".

Alle donne era stato permesso di calcare le scene per la prima volta solo nel 1660, grazie all’ordinanza di Carlo II che aveva riaperto i teatri dopo la chiusura imposta dai puritani diciotto anni prima, ma occhio a scrivere “Miss” invece che “Mrs” prima del proprio nome!

C'è da dire inoltre che gli anni della Restaurazione Stuart furono un’epoca strana, in cui una borghese dalla vita difficile (origine discutibile, probabile giovinezza in Suriname, forse un matrimonio con un olandese, probabilmente spia della Corona in Belgio, certo una vedovanza e un periodo in prigione per debiti, sicuramente buoni guadagni grazie a un profondo connubio col pubblico sulla scena) poteva aver successo.Prima che la pur Gloriosa Rivoluzione buttasse via l’acqua sporca col bambino, stigmatizzando la complessità di un’intera epoca con condanne superficiali anche da parte di critici del calibro di Richard Steele su pagine di classe come lo Spectator di Addison. E nella trama delle banalità sarebbe caduto anche il Leopardi felice dell’epoca, Alexander Pope.

Ma, come scriveva l’Anonimo del Sublime, i grandi hanno grandi cadute e la nostra grande Aphra Behn, incurante di ogni critica, avrebbe portato a compimento uno dei primi veri e propri romanzi dell’epoca moderna: Oroonoko or The Royal Slave. Un’opera antischiavista che avrebbe ispirato un altro genio, questa volta in campo musicale, Henry Purcell, con il suo Abdelazer or The Moor's Revenge.

E quindi è giusto ricordarla con la scena di The Libertine in cui Depp/Rochester aiuta la sua migliore attrice, Elizabeth Barry, a diventare il simbolo di una stagione irripetibile di quel teatro che chiamiamo”umanità”.

UN LIBRO RUBATO: 22 ANNI DI CARCERE CON LA FIGLIA DEL RE

Il manoscritto originale

Commento musicale Johan Peter Emilius Hartmann, Sonata for piano in F major

LUCREZIA BORGIA, PIETRO BEMBO: “LA GRANDE FIAMMA”

Commento Musicale Tielman Susato, Danze rinascimentali

UN POEMA ELETTRICO DEL SETTECENTO

Precursore del Neoclassicismo - quindi più caro a Foscolo che alla contemporanea Arcadia - nei suoi limpidi endecasillabi sciolti figli degli esperimenti del Trissino e di Torquato Tasso, si avventura nel “cielo profondo” virgiliano in compagnia della Storia vera di Luciano, de L’altro mondo di Cyrano de Bergerac (quello vero non la maschera di Rostand) e della cortese sollecitazione dell’amica Madame de Caylus.