Mestum extrico pulmone tonstrum,

Sed gaudifluam pectoreis arto procellam arthereis

Cavo fuori dai polmoni un mesto

turbamento,

Trattengo nella trachea l’allegria che scorre tempestosa

Hisperica Famina

Mare

quoque undosum biluosumque in turbinosa

cordis

profunditate hominis et in ipsa ratione

E

anche il mare ondoso e abitato nella tempestosa

profondità

del cuore umano e nella stessa ragione

Virgilio Marone Grammatico

Cosa ci fa un grammatico che compone opere per

quasi duecento pagine e sembra rivolgersi alle folle di Roma antica nella

Tolosa del VII secolo, nel momento di massima depressione demografica (e non

solo) dell’Europa Occidentale? E soprattutto chi è? Il nome sembra fittizio, il

regno merovingio dopo Dagoberto è sempre più in crisi e le sue opere hanno poco

a che fare con il classicismo latino del vicino regno visigoto. Nella loro oscurità

ricordano più lo stile degli Hisperica Famina di certi scrittori che venivano dall’Irlanda o dall’Inghilterra.

Per analizzare questo mistero, che mi appassiona

dall’esame universitario di latino medievale del remoto ’86, partirò da

un’abbreviazione che attribuisce a un non meglio identificato retore Emilio,

roba da far impallidire le sigle degli enti sovietici o del nostro parastato di

una volta: “Disse con eleganza SSSSSSSSSS.PP.NNNNNNN.GGGG.RR.MM.TTT.D.CC.AAAAAAA.IIIII.VVVVVVV.O.AE.EEEEEEE.

E questa è la soluzione: sapiens sapientiae sanguinem sugens sanguissuga

venarum recte vocandum est (“il sapiente che sugge il sangue della sapienza

deve giustamente essere chiamato sanguisuga delle vene”)”.

Un inizio a scoppio, tanto per invogliare a un

argomento complesso quanto mai intricato. E più che di abbreviazione si

dovrebbe parlare di “scomposizione delle parole”, “scinderatio fonorum”, che è

qualcosa di più problematico, di iniziatico: “Le parole si dividono per tre

motivi: il primo è per mettere alla prova i nostri alunni nel ricercare e

trovare le cose difficili; il secondo è per dare eleganza e struttura al discorso;

il terzo è perché tutte le cose iniziatiche devono essere rivelate soltanto

ai saggi… Scrittori enigmatici e di ingegno sottile”. C’è quindi anche una “scinderatio”

attribuita niente meno che a Cicerone. Che naturalmente non ha nulla di

ciceroniano…

I misteri laici della parola hanno inizio. I testi

sono due, 15 Epitomi e 8 Epistole, ma l’argomento è uno solo: la

grammatica. Un testo scolastico quindi, sulla scia delle grammatiche

tardoantiche di successo, quella di Donato (IV sec.) su tutte, ma anche di

opere enciclopediche finalizzate allo studio come le Nozze di Mercurio e Filologia di Marziano Capella (V sec.) o le più

recenti Etimologie di Isidoro di Siviglia (inizio VII sec.): tentativi colossali di salvaguardare il patrimonio

della letteratura latina in un’età storica di profondi cambiamenti. Perché il

medioevo, nonostante un’immagine vecchia a morire, è stato un’epoca di continue

trasformazioni e l’alto medioevo, specie prima dell’impero carolingio, ha poco

a che vedere con l’immagine tradizionale di massa legata al medio e tardo

medioevo italiano della Lega Lombarda, delle città marinare o di Dante.

Ma si diceva: un’opera di grammatica per le

(pochissime) scuole dell’epoca. Peccato che buona parte dei contenuti siano

assolutamente inventati e gli autori citati con numerosi esempi dei perfetti

sconosciuti. Si va da un vecchio Donato di Troia vissuto mille anni che avrebbe

fondato una scuola nella Roma di Romolo a tre Virgili (di cui il nostro sarebbe

l’ultimo) di cui il primo, Virgilio d’Asia (alunno del Donato millenario),

avrebbe scritto 70 volumi sulla metrica, a tutta un’altra serie di insegnanti

sparsi fra Europa, Africa e Asia fino all’India, fino al nonno (“Martule, uomo

dotto e di bell’aspetto”) e allo zio dell’autore (“Samminio, gioia di mamma sua”).

E al suo maestro per eccellenza dal nome troiano, Enea, assolutamente irreperibile

in qualsiasi fonte storica.

Tutto questo insistere sulla matrice troiana del

suo lavoro è, a mio modo di vedere, da un lato un congiungersi alle origini

leggendarie del popolo romano, come cantate dal più famoso – e reale

– Virgilio, e della sua lingua, il latino. Dall’altro potrebbe essere una

conferma dell’elaborazione dell’opera in Francia. È proprio in questo periodo

che prende forma scritta la leggenda dell’origine troiana del popolo franco,

attestata nella Cronaca di Fredegario

e poi nella Historia Daretis Frigi de origine Francorum.

Dopo questa breve parentesi geopolitica torniamo

all’irrealtà del corpo docente del Grammatico. Ecco allora sfilare Balpsido, Galbungo,

Gergeso, Blasto, Vulcano, Sagillo: solo per fare qualche nome e una specie di

scioglilingua. Frotte di maestri e discepoli per dibattiti e convegni le cui

cifre, rapportate a oggi, comporrebbero una folla da palazzetto dello sport. E

questo in una realtà scolastica disastrata come quella della Francia del VII

secolo! Sembra più nostalgia dei bei tempi andati quando, come scrive lo

storico Manlio Simonetti, “la Gallia del IV/V secolo fu famosa per le sue scuole, ma…

il fatto che Giuliano Pomerio (2a metà V sec.) da maestro di scuola sia

diventato prete è emblematico del nuovo stato di cose”. Ma neanche la nuova

cultura ecclesiastica se la passava bene: “In Gallia la condizione di favore di

cui la chiesa si trovò a godere provocò una completa simbiosi con la classe

politica: di qui politicizzazione, mondanizzazione, coinvolgimento nella

dominante barbarie, per cui, imbarbarita, neppure essa fu in grado di operare

culturalmente in modo efficace.” (M. Simonetti in Romani e barbari: le letterature latine alle origini dell’Europa

(secoli V-VIII), Carocci, 2018).

La fondamentale edizione italiana curata da Giovanni Polara, edita nel 1979

E poi ci sono quelle stranezze ancora più strane. Cito solo due

casi.

La teoria delle dodici specie di latino di cui una

sola in uso (Epitome I,4). L’esempio

che propone, ricco di tutta una serie di impliciti riferimenti, è quello del

fuoco, che dalla forma basilare “ignis”, in una specie di progressione celeste,

diventa “quoquihabin”, “ardon”, “calax”, “spiridon”, “rusin”, “fragon”, “fumaton”,

“ustrax”, “vitius” (ma nel senso che col suo “vigor” ridà vita “vivificat” le

membra quasi morte), “siluleus”, “aeneon” (“dal dio Enea che dimora in esso e

dal quale viene il soffio degli elementi”). Ancora Enea, il suo adorato maestro

(davvero adorato), e l’ascendenza troiana.

Lo scontro armato fra due grammatici con tanto di

schiere di 3,000 di guerrieri per parte in una questione di verbi incoativi (Epistola III,10). Fra le righe della

lettera emerge il sogno di una massa

critica di letterati: il sogno proibito del nostro Virgilio e del suo

minuscolo club esoterico.

Leggendo queste pagine, a volte ho sentito spirare

quell’aria di grande menzogna che avvolge la Storia Augusta, di cui ho scritto nel mio Il Dittico di Aosta. Ma qui non si tratta di una storia manipolata

in senso politico dove tutta una serie di falsità viene attribuita a personaggi

esistiti realmente, opera di gruppi di potere che hanno ancora qualche

probabilità di vittoria. No, qui tutti i protagonisti di questa epica

grammaticale sono – o sembrano – tutti inventati. Come il latino proteiforme

con cui parlano e scrivono Virgilio e i quattro gatti senza speranza a cui si

rivolge. Se Franchi, forse gli ultimi maestri della tradizione laica.

A una prima occhiata il tutto sembra l’opera di un

folle (e qualche illustre studioso l’ha preso come tale). La

seconda cosa che viene in mente è una grande parodia. Passaggi come “quanto più

si vuol difendere la propria autorità, tanto più si scopre che essa è una falsa

menzogna” (Epitome V,9) o quest’altro,

degno di Ionesco, “i dotti usarono le parole più rare non perché volessero

creare problemi agli ascoltatori, ma per aiutarli, in modo che, vedendo queste

parole scritte nelle loro opere noi le possiamo usare come comuni e note” (Epitome V,15), fanno riflettere. Non è un caso infatti che Giovanni Polara

- cui si deve il mostruoso lavoro di edizione dei testi originali e la prima (e

unica) traduzione in italiano, insieme a Luciano Caruso, delle due opere nella

mitica edizione Liguori del ’79 – nella sua Introduzione citi Alfred Jarry e scriva: “Questo autore bizzarro certe volte sembra vissuto almeno mille anni

troppo presto, questo strano personaggio su cui sono stati pronunciati i più

disparati giudizi”. Poi, però, ci sono i recenti studi di Caterina Babino - parliamo della prima metà di questo decennio - che mettono in discussione

buona parte delle precedenti interpretazioni e propongono un autore che si rivolge

a una ristretta cerchia – verrebbe voglia di dire una setta – di colleghi con

un linguaggio iniziatico volto a rivendicare un’aura di autonomia di pensiero

alle scienze umane rispetto al sempre più preponderante dominio della teologia.

Dietro la grammatica vediamo quindi emergere la filosofia che, specie dal Cratilo di Platone in poi, aveva fatto

dello studio del discorso, della connessione fra le parole e della

corrispondenza tra significante e significato (vedi anche le Etimologie di Isidoro) l’arma principe

nel suo incontro-scontro con la dimensione del mito, del sacro.

Sarà un caso che il nostro Grammatico inizi la sua

prima Epitome profondendosi proprio nella

definizione della parola “sapientia”? “Essa deriva dal sapore, perché, come

succede nel senso fisico del gusto, così anche nell’attività dell’anima c’è un

gusto che è capace di sentire la dolcezza delle arti e di distinguere la forza

delle parole e delle frasi, respingendo tutto ciò che è amaro e cercando il

dolce. E amare per noi sono le affermazioni che contraddicono la verità delle

dottrine filosofiche, dolci invece quelle che ci danno la conoscenza di

ciascuna arte e materia. Questo sapere è duplice, celeste e terreno, cioè umile

e sublime”. E’ uno dei passaggi più belli. E coraggiosi, perché la tradizione

della teologia, specie quella latina (dal “Credo quia absurdum” di Tertulliano

ai meno estremi ma sempre severi e tormentati Gerolamo e Agostino), pur

attingendo a piene mani dalla multiforme tradizione filosofica pagana, aveva

privilegiato la strada dell’amarezza, del rifiuto di quanto non indispensabile

alla scrittura e alla Scrittura, cioè, il contenuto: grammatica per imparare a

leggere e scrivere e basta. Non era ancora nato un Giovanni Scoto Eriugena,capace di offrire una sintesi, né un imperatore come Carlo il Calvo in grado didifenderla. Virgilio Marone Grammatico, se mai è il “Vergilius tolosanus” di

cui parla Abbone di Fleury, viveva nella più umile Tolosa del duca Boggio, i

cui non certi nonno e padre erano stati assassinati su istigazione di Dagoberto.

Tutto è “forse” qui. Tranne le certezze di AngeloMai, il cardinale filologo in corrispondenza con Leopardi, che col santo abate

di Fleury trovò subito un’intesa quanto alle origini del Nostro: il problema

dei problemi . E’ vero che, nell’Epitome

IX,2, Virgilio fa dire a un altro dei

suoi retori ignoti, Terrenzio (con due erre), “È necessario che i Galli siano

ingannatori” e sembra un nuovo Epimenide di Creta (che ho già trattato per altri versi nel mio Classicismo con rabbia), tuttavia la qualità dell’opera, come

abbiamo già sottolineato, ha poco a che fare con la crisi letteraria della

Francia dell’epoca. A meno che non sia stato uno di quegli immigrati letterari

che, sulla scia di san Colombano (la cui arma, non dimentichiamolo, erano la

parola e i libri “più dolci del miele”), erano venuti dall’Irlanda a far

rivivere, almeno in ambito colto, il latino proprio perché per loro era una

lingua ex novo e quindi immune da quelle contaminazioni, che oggi ci piacciono

molto, dal parlato (tipo la “c” e la “g” gutturali, come in origine, e non le

nostre dolci “ci” e “gi”). Quelli che insomma avrebbero portato, come ha ben

sottolineato il grande Peter Brown nel suo splendido La formazione dell’Europa cristiana, “una lingua misteriosa, del

tutto aliena” a un “nuovo latino stabile, puro e prevedibile, perché era un

latino morto” dove “a ogni simbolo grafico corrispondeva una unità fonetica”,

per cui “in un mondo in cui ‘directum’ era pronunciato come ‘dreit’ e

‘monasterium’ come ‘moustier’, una regola di pronuncia di questo tipo rendeva

praticamente incomprensibile il latino pronunciato in maniera corretta”.

Ancora qualcosa di difficile comprensione: ma cosa

non lo era in un periodo così poco conosciuto e in tumultuoso cambiamento?

L’imperatore era ancora quello dell’impero bizantino, con cui il sud della

Francia manteneva rapporti commerciali e culturali (Virgilio afferma di saper

leggere il greco e il celare la propria identità dietro il nome di un autore

antico era una moda che veniva dall’oriente). La Chiesa di Roma, mentre

Colombano scendeva sul continente, spediva in Inghilterra nuovi emissari come

Agostino e Lorenzo. Il cristianesimo irlandese privilegiava una data per la

Pasqua non in sintonia con quella sostenuta dal papa e il regno longobardo,

ancora in maggioranza ariano e rivale per eccellenza di quello franco,

accoglieva Colombano e gli concedeva di costruire il monastero di Bobbio. Tutta

una sere di problemi geopolitici e religiosi da cui Virgilio Marone Grammatico

sembra volersi parare nella prefazione alle sue Epistole, indirizzate a un ecclesiastico, Giulio. Nelle Epitomi non aveva mai esplicitato

riferimenti alla religione cristiana e anche se qui non manca di farlo è sempre

a modo suo, tirando fuori da chissà quale sacco un profeta persiano di nome

Tarquinio(!), che avrebbe visto scendere dal cielo un fiume di vino che si

sarebbe mescolato a un ruscello d’acqua sorto dalla terra. Risultato: un unico

torrente di-vino che avrebbe unito cielo e terra: “E tu, fratello diacono

Giulio, ubriaco del bellissimo vino della divina scrittura e della dottrina

celeste, bevi anche da questo piccolo ruscello del sapere filosofico… Condivido

la tua stessa fede”.

Le apparenze – e la sostanza – sono salve e questa

sorta di George Perec del VII secolo può tornare anche nelle Epistole a veicolare una nostalgia di

fondo verso l’antichità pagana esibendo i suoi “auctores” mai esistiti ma fondamentali.

O forse questa apparente divulgazione in una società tornata a un livello quasi

tribale è opera di uno dei tanti esponenti di quelle tribù irlandesi - perché

tale rimase in fondo la struttura politica dell’Irlanda fino ai massacri di Cromwell, ma nel XVII secolo – che avrebbero dato vita a una vera e propria

rinascita culturale e cristiana dell’Europa prima di Carlo Magno e del suo

“ministro della cultura” Alcuino (non a caso di York), che tirò le fila di

tutta questa trama complessa inaugurando una nuova era.

La fortuna dell’opera del Grammatico, infatti, è

quasi tutta di stampo irlandese o inglese. A partire dalle citazioni dai suoi

scritti. Il primo è sant’Aldelmo di Malmesbury (639-709), ex alunno della

scuola irlandese dell’abazia di Iona (isola delle Ebridi), un altro che amava

il latino difficile e conosceva bene anche gli Hisperica Famina (molto probabilmente composti proprio a Iona dopo

la metà del VII secolo). E poi, cosa che mi ha stupito sempre, anche il più

sobrio e misurato Beda il Venerabile (santo e dottore della Chiesa cattolica). Fino

ad arrivare ad Attone vescovo di Vercelli (X sec.). E mai nessuno che alzi la

benché minima condanna! Segno che era preso sul serio. Un maestro, un

caposcuola vero anche se parlava di maestri immaginari. Certamente per questo è

piaciuto a Umberto Eco e sarebbe stato un ottimo soggetto per Borges.

Virgilio aveva dunque fatto bene il suo – surreale

– lavoro. E i codici, specie delle Epitomi,

vennero copiati con un certo successo soprattutto nel IX secolo: bel contrasto

anche questo con la ricerca di chiarezza della scuola carolina! Ma, come ha ben

sottolineato Mirella Ferrari nella sua Nota

sui codici di Virgilio Marone Grammatico, i quattro manoscritti

fondamentali dei suoi testi “hanno origine tutti nell’arco cronologico di soli

cinquant’anni circa (prima metà del sec. IX) in regioni invece piuttosto

disparate: Luxeuil, Ile de France, Corbie, Salisburgo. Il comune denominatore

che li lega è la provenienza da scuole dell’impero carolingio nelle quali la

componente culturale irlandese era attiva o addirittura prevalente”.

Eccola qui che torna l’ipotesi irlandese. Piace

anche a me: un san Brandano della grammatica, con la sua navigazione a vista

attraverso le secche dell’ortodossia religiosa. E se le secche fossero state

anche quelle della nuova ortodossia grammaticale carolingia? È quanto sostiene

Roberto Gamberini nell’articolo Divertirsi

con la grammatica pubblicato su Filologia

mediolatina nel 2014. Un altro

raffinatissimo colpo di scena: sarebbero stati proprio i dotti successori di

Alcuino a intervenire, a infierire con mano pesante e volontà diffamatoria su Epitomi ed Epistole trasformando letteralmente l’insieme in una parodia

satura di aggiunte comiche. La prova? I manoscritti che riportano per intero le

opere del Grammatico sono tutti del IX secolo, mentre le citazioni sparse in

testi di epoca precedente – quelle per

intenderci a cui si sarebbero ispirati Beda o Aldelmo – non sembrano recare

traccia di quella specie di commedia dell’assurdo che tanto ci piace oggi

quanto sarebbe dovuta risultare inconcepibile, irricevibile anche nella fucina

ancora ardente del primo Alto Medioevo. In questo caso ci troveremmo però di

fronte a una specie di cospirazione purista o al pesante intervento strutturale

di uno o più dotti non solo non sanzionato ma addirittura – tacitamente o meno

– pienamente avallato… Ma non sarebbe stata più semplice una congiura del

silenzio invece di questa laboriosa riedizione? Una censura implicita invece di

quattro feroci risate? Occorreva davvero spendere così tanta fatica, per quanto

sinistramente geniale, per infangare la memoria di un grammatico disperso in

un’epoca già ai tempi considerata remota, quando ormai l’onda lunga della

scuola irlandese aveva perso la sua spinta propulsiva? Facevano ancora così

paura gli scritti del misterioso insegnante che si celava dietro il nome del

poeta latino per eccellenza, Virgilio Marone?

Rabano Mauro portato sottobraccio dal maestro Alcuino: due possibili colpevoli...

E se, unendo le tesi di Gamberino

e della Babino, finissimo per conseguire la somma di due persecuzioni, religiosa

e sintattica, da parte dei filologi carolingi, tutti ecclesiastici, tutti custodi

sia del Verbo che dei “verba”, della parola di Dio e delle parole degli uomini?

Una censura doppia, sinistra e laboriosa, di cui non ho trovato altri esempi.

Di certo c’è che dopo l’età

carolingia la navigazione di questa specie di Enea del mare magnum della parola

sembra arenarsi. Ancora un secolo e poco più, alle soglie dell’Anno Mille è il solo Abbone

di Fleury l’ultimo a citarlo (forse). Poi, dopo lo Scisma con Costantinopoli e

la Riforma Gregoriana, la selezione degli scritti da parte della Chiesa di Roma

si fa più oculata: Epitomi ed Epistole non vengono più copiate. Cala il

sipario, oltre il quale si tornerà a sbirciare solo nell’Ottocento.

La grammatica nasce per disinfettare le parole

vive, quasi sempre sanguinanti. Il filologo e il filosofo se le scambiano e

cercano di guardarle come lastre ai raggi X. In caso di malattia, l’analizzano

pensando, sperando di esserne immuni. Mi piace pensare che Virgilio Marone Grammatico o chi per lui

avesse intravisto questa emorragia interna del corpo intellettuale, questa

ferita aperta fra pensiero laico e religioso e avesse cercato di cicatrizzarla usando

parole e regole come esorcismi raziocinanti. Ne sortirono zombie dell’antichità

e Frankenstein per la didattica. Contraddittoria volontà di potenza della

parola.

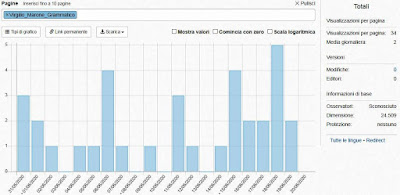

Anche sul suo nome oggi eravamo solo in 5. Nella

pagina, ottima, virtuale di Wikipedia.

Però ben oltre la media giornaliera di 2.

L’ultima stranezza.

MISTERI LAICI DELLA PAROLA

Frammento teatrale

(senza data)

Virgilio Marone Grammatico

(Rivolto

a quello che resta dei suoi discepoli in mezzo alle rovine dell’anfiteatro di

Purpan-Ancely a Tolosa)

Il

nostro latino è come un esercito invincibile velato di mistero. Siamo rimasti

in pochi, pochissimi, ma la lingua dei romani è ancora quella del potere. Ecco

allora che le nostre labbra non ripetono solo regole: intonano canti di guerra.

Le nostre mani forgiano, impugnano armi degne di un eroe sempre invincibile,

antico. Loro, i barbari, temono solo la scrittura: non dire quella parola e non

sarai salvato. Vedete quindi che i nostri libri sono scudi. Lo stilo che

incide, che scrive è spada, lancia, freccia. L’inchiostro, l’inchiostro è il

vino che ci inebria. Perché ha la stessa natura liquida, inafferrabile del

sangue. È il nostro e dovrà essere quello dei nemici, che in questo inchiostro

si legheranno al nostro sangue col legame inscindibile che ne consegue. Parliamo

e ci armiamo. Ci confronteremo ebbri di queste parole, certi che la vittoria

non si ottiene sul campo ma in quelle clausole dei trattati che sono figlie

nelle nostre regole grammaticali, perché la sintassi è l’ordine che regna sui

fogli bianchi o ripuliti dove le loro schiere disordinate devono restare ai

margini. Le nostra città ha mura di diaspro cristallino e vie intricate come le

nostre riflessioni: righe ben scritte e contenuti celati, dove chi non sa può,

anzi, deve perdersi.

Nessun commento:

Posta un commento