DUE MORTI PER UN CONCETTO Una diversa lettura dell'Eutìfrone di Platone

ALESSANDRO MAGNO IN VALLE D’AOSTA Il castello di Quart

NON SOLO MACHIAVELLI E GUICCIARDINI Le Memorie di Philippe de Commynes

LA DIFFERENZA DI ERASMO Il Ciceroniano

LA FILOSOFIA DI BERKELEY Dalle Bermuda alla Realtà Virtuale

CONTEMPLARE LA DISTRAZIONE "Natura" e "cultura"

SPALLANZANI AL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA Biologia della Bellezza

ALESSANDRO VOLTA, LUCREZIO E LA SCOPERTA DEL METANO

L'INVENTORE DEL COMPUTER INNAMORATO DELL'ITALIA Charles Babbage (1791-1871)

SimCity e le Leggi di Platone: “Un bravo architetto bisogna che giochi” (I, 643b)

QUANDO LA STORIA FA "PONG" Nixon, Mao e un leggendario videogioco

FABIO MANISCALCO Un grande archeologo, un eroe dei nostri giorni

IL REGNO DEL CONGO, IL PRIMO VESCOVO DELL’AFRICA NERA (1518)

BLACK LIKE ME, NERO COME ME Il capolavoro di J. H. Griffin ancora di grande attualità

LA GRANDE SPERANZA DI KAREEM, LA NOIA DISTOPICA DI ELLROY E I "BORGHI PUTRIDI"

GROENLANDIA: IL LIBRO CHE TRUMP NON LEGGERA’ Collasso di Jared Diamond

TUCIDIDE E BORIS JOHNSON Il lato oscuro dei classici

IL VIAGGIO SEGRETO DEL PAPA IN SCOZIA

A.D. 395: A MILANO SI DECIDONO LE SORTI DELL'IMPERO

VALCAMONICA: UN "MIRACOLO DIGITALE"

SAINT-MARTIN-DE-CORLÉANS (AOSTA) Area e aura archeologica fra mito e storia

PALLADIO La storia lausiaca

RUFO FESTO AVIENO, IMILCONE E LA "VIA DELLO STAGNO"

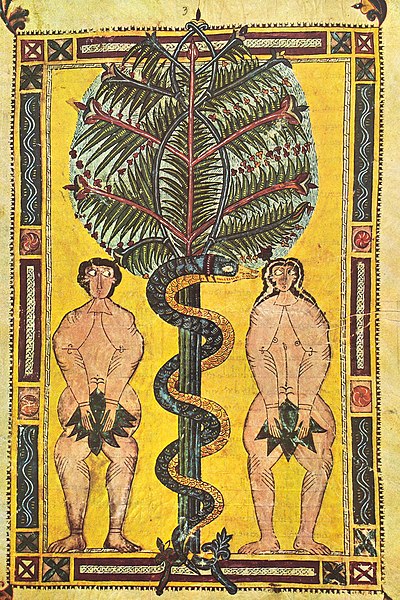

CURA E NATURA Due femminili: Trotula e Ildegarda _ I chiaroscuri di Paracelso

FILOPEMENE IN INDONESIA Il punto di vista degli altri

SCIENZA E STORIA LUNGO IL MARCIAPIEDE

MA TU, SOCRATE, CI CREDI?

Il fiume Ilisso e il Prologo del Fedro di Platone

Biografia

Storia e Filosofia

Il Dittico di Aosta

DUE MORTI PER UN CONCETTO

Una diversa lettura dell’Eutìfrone di Platone

E' anche il parere di Socrate e da subito si vede quanto parteggi per il padre padrone, uno di quei vecchi terribili poi tanto cari al terribile vecchio Platone delle Leggi. Quando nell'incalzare del dialogo citerà, censurandoli, i comportamenti di Zeus e Crono verso i rispettivi padri, è chiaro che alluderà al comportamento di Eutìfrone.

Certo, quest'ultimo, un indovino pare neanche particolarmente apprezzato, di certo non un mago della dialettica, nell'ambito del dialogo non fa un gran figura, mostrando una discreta ottusità nel mettere in discussione le sue, poche, granitiche certezze. Non dobbiamo però dimenticare che questo è il punto di vista, diciamo l'opinione, del Platone che si cela nella statuetta di Sileno del suo Socrate, del filosofo impegnato a fondo in un grande progetto di rifondazione aristocratica che non ha certo tempo da perdere in cause che riguardano braccianti o schiavi.

Tuttavia, agli occhi di un moderno ben contento di essere tale, la tentata denuncia del povero indovino nei confronti del padre violento - possiamo immaginare come sarà andata a finire - è un gesto di grande umanità, che merita di essere ricordato.

La Coena Cypriani

Scoppia una rissa. “Resta digiuno Giovanni,/ nulla riesce ad assaggiare Mosè,/ rimane senza cibo Gesù,/ nemmeno una bricciola raccoglie Lazzaro”.

"Lieto fine". Tutti si danno una mano a seppellire il corpo del reato: "Offre aromi Marta,/ richiude il cadavere Noè nel sepolcro,/ pose l'iscrizione Pilato,/ Giuda riceve il compenso". Il sacrificio è consumato. Ite, missa est, esodo dalla festa, tutti a casa fra le righe della Scrittura. A due versi dalla fine "sorride dell'evento Sara".

Eco ne farà il refrain de Il nome della rosa, dove la Coena Cypriani sarà anche presa a modello per un sogno di Adso. Così come era stata archetipo dei pranzi pantagruelici di Rabelais e di Sade, di film come “L’angelo sterminatore” di Buñuel, "La grande abbuffata" di Ferreri o “Invito a cena con delitto” della coppia Neil Simon/Robert Moore. Oggi la vedrei bene recitata dall'inossidabile Gigi Proietti.

ALESSANDRO MAGNO IN VALLE D’AOSTA

Il castello di Quart

LA SCUOLA DEL MISTERO

Sed gaudifluam pectoreis arto procellam arthereis

Trattengo nella trachea l’allegria che scorre tempestosa

E se le secche fossero state anche quelle della nuova ortodossia grammaticale carolingia? È quanto sostiene Roberto Gamberini nell’articolo Divertirsi con la grammatica pubblicato su Filologia mediolatina nel 2014. Un altro raffinatissimo colpo di scena: sarebbero stati proprio i dotti successori di Alcuino a intervenire, a infierire con mano pesante e volontà diffamatoria su Epitomi ed Epistole trasformando letteralmente l’insieme in una parodia satura di aggiunte comiche. La prova? I manoscritti che riportano per intero le opere del Grammatico sono tutti del IX secolo, mentre le citazioni sparse in testi di epoca precedente – quelle per intenderci a cui si sarebbero ispirati Beda o Aldelmo – non sembrano recare traccia di quella specie di commedia dell’assurdo che tanto ci piace oggi quanto sarebbe dovuta risultare inconcepibile, irricevibile anche nella fucina ancora ardente del primo Alto Medioevo. In questo caso ci troveremmo però di fronte a una specie di cospirazione purista o al pesante intervento strutturale di uno o più dotti non solo non sanzionato ma addirittura – tacitamente o meno – pienamente avallato… Ma non sarebbe stata più semplice una congiura del silenzio invece di questa laboriosa riedizione? Una censura implicita invece di quattro feroci risate? Occorreva davvero spendere così tanta fatica, per quanto sinistramente geniale, per infangare la memoria di un grammatico disperso in un’epoca già ai tempi considerata remota, quando ormai l’onda lunga della scuola irlandese aveva perso la sua spinta propulsiva? Facevano ancora così paura gli scritti del misterioso insegnante che si celava dietro il nome del poeta latino per eccellenza, Virgilio Marone?

E se, unendo le tesi di Gamberino e della Babino, finissimo per conseguire la somma di due persecuzioni, religiosa e sintattica, da parte dei filologi carolingi, tutti ecclesiastici, tutti custodi sia del Verbo che dei “verba”, della parola di Dio e delle parole degli uomini? Una censura doppia, sinistra e laboriosa, di cui non ho trovato altri esempi.

Di certo c’è che dopo l’età carolingia la navigazione di questa specie di Enea del mare magnum della parola sembra arenarsi. Ancora un secolo e poco più, alle soglie dell’Anno Mille è il solo Abbone di Fleury l’ultimo a citarlo (forse). Poi, dopo lo Scisma con Costantinopoli e la Riforma Gregoriana, la selezione degli scritti da parte della Chiesa di Roma si fa più oculata: Epitomi ed Epistole non vengono più copiate. Cala il sipario, oltre il quale si tornerà a sbirciare solo nell’Ottocento.

Le Memorie di Philippe de Commynes

caratteristici che li rendono indimenticabili. Par di vedere sul volto,

solitamente grave del nostro autore, un finissimo sorriso che è già

un po' quello dello humour. Come Erasmo, Commynes conosce gli

uomini e compatisce le loro follie con discrezione e indulgenza"

Maria Clotilde Daviso di Charvensod

La Storia si fa coi “se” e i “ma” se sono i protagonisti a farla. E Philippe de Commynes lo fu ai più alti livelli, ministro e consigliere privato di sovrani in due grandi corti della seconda metà del XV secolo, prima in Borgogna e poi in Francia, dove si decidevano i destini dell’Europa nell“autunno del medioevo” (secondo la felice definizione di Huizinga). I suoi ricordi, i suoi dubbi, i rimpianti nei suoi Mémoires: seCarlo il Temerario non si fosse ostinato contro gli Svizzeri, se Luigi XI non si fosse accanito controMaria di Borgogna, se Carlo VIII non avesse sperperato una fortuna per la sua calata in Italia…

"Delle astuzie e dei raggiri che si fecero nei nostri paesi da vent'anni a questa parte non ne sentirete parlare da nessun altro con tanta verità quanto da me." (Mémoires III, 5)

"Il sapere corregge un uomo, anziché renderlo peggiore; non fossa'altro per la vergogna di conoscere il proprio peccato, se non sarà trattenuto dal mal fare, almeno ne farà di meno. E se non è buono, farà tuttavia finta di non voler far male o torto a nessuno. Ne ho visti parecchi esempi fra i grandi che sono stati dissuasi da molti cattivi propositi dal sapere e anche sovente dal timore della punizione di Dio, di cui avevano maggior conoscenza che non gli ignoranti, i quali non han visto né letto nulla." (Mémoires V, 18).

Sotto gli occhi vigili, prudenti e spesso spaventati di un memorialista che non si fa pudore di ammettere la paura come uno dei fattori determinanti dell’azione politica, nella fattispecie militare, viene passata in rassegna, senza ombra di retorica, un’età feroce e spregiudicata caratterizzata da mutamenti imprevisti, sconvolgimenti epocali. Nelle sue pagine non troviamo ancora descritti quegli elementi strutturali economici, politici e sociali, cardine del mutamento storico, fatti propri dalla nostra storiografia nell’ultimo secolo. Duchi e re sembrano ancora decidere i destini dei propri popoli e le memorie di un ministro avrebbero dovuto educarli alla giusta misura delle proprie azioni.

A destra: Ritratto di Luigi XI (disegno del XVI sec. da un ritratto di Jean Fouquet, Bibliothèque Nationale de France).

"Il giorno in cui giunsero due servitori del conestabile di Lussemburgo (Luigi di Sainville e il segretario Richer) il re (Luigi XI) fece nascondere il signore di Contay, servitore del duca di Borgogna (Carlo il Temerario), con me dietro un grande e vecchio paravento che era nella sua camera... Il re si sedette su uno sgabello proprio accosto al paravento affinché noi potessimo udire quel che diceva Luigi di Sainville... E mentre Luigi di Sainville parlava (dell'alleanza di Carlo il Temerario con Edoardo IV d'Inghilterra), pensando di piacere al re, cominciò a contraffare il duca di Borgogna, a pestare un piede per terra, a bestemmiare per san Giorgio, a chiamare come lui il re d'Inghilterra Blayborgne, figlio di un arciere che portava questo nome, e a farsi beffe di lui in tutti i modi possibili. Il re rideva forte, e gli diceva che parlasse ad alta voce perché cominciava a diventare un po' sordo, e che ripetesse tutto di nuovo. L'altro non si faceva pregare e ricominciava di gran buona voglia. Il signore di Contay,con me dietro il paravento, era l'uomo più sbalordito del mondo." (Mémoires IV, 8).

"Lo scrittore è secco, acuto, con uno stile aderente ai fatti: le qualità di descrittore si fondono con quelle del moralista e dello psicologo, che penetra nelle coscienze per registrare i vizi ed il valore. Il ritratto di Luigi XI non è indegno di un Saint-Simon." (Giovanni Macchia).

“Negli Arazzi di Alessandro Magno, seguendo l’interpretazione di Aby Warburg, possiamo vedere ritratti nei panni immaginari di soldati macedoni Carlo il Temerario e il suo esercito. Aggiungo il fatto che la lotta contro gli ‘uomini selvaggi rappresenta quella contro i francesi, così rappresentati alla luce del Ballo degli ardenti narrato da Jean Froissart. Nel 1393, infatti, quattro danzatori vestiti da ‘sauvages’ che si esibivano davanti al re Carlo VI (che già mostrava segni di squilibrio mentale) erano finiti bruciati vivi a causa dell’incendio provocato da una torcia portata dal fratello del re, Luigi I d’Orléans.” (Luca Traini, Alessandro Magno e la sua leggenda, Varesecorsi 1996).

"Gli Svizzeri si erano radunati, ma non in gran numero, come sentii raccontare da molti di loro. Dalle loro parti non si trae tutta la gente che si crede e allora se ne traeva ancora meno di adesso: dopo, infatti, i più hanno lasciato l'aratro per farsi soldati." (Mémoires V, 1).

Gabbie di ferro e cannoni

Un “peccato” compiuto da Carlo VIII nella sua impresa italiana, che vide Commynes, consigliere poco ascoltato, decisamente contrario al tentativo di riconquista francese del Regno di Napoli. Lo storico conosceva bene la nostra penisola, era stato in missione a Firenze nel 1478, dove aveva avuto occasione di conoscere e stimare Lorenzo de’ Medici: sapeva quale razza di pericoloso intrico si nascondesse dietro il fragile equilibrio sorto dalla Pace di Lodi. D’altro canto qualche “peccato” l’aveva compiuto pure lui, tramando contro il giovane Carlo VIII e finendo rinchiuso otto mesi, nel 1487, in una gabbia di ferro nel titanico castello di Loches (vi finirà prigioniero i suoi giorni anche Ludovico il Moro nel 1508, non in gabbia ma nel torrione), con tanto di confisca di un quarto dei beni. Riabilitato, viene spedito come ambasciatore a Venezia nel biennio 1494/95 per assicurasi la neutralità della Serenissima: "Io tardai qualche giorno a partire perché il re ebbe il vaiolo e fu per morire; gli venne la febbre, ma non durò che sei o sette giorni... Lasciai il re ad Asti e credevo fermamente che non sarebbe andato più oltre. In sei giorni giunsi a Venezia con muli e carri, poiché la strada era la più bella del mondo." (Mémoires VII, 7). Da questo punto di vista privilegiato analizzerà il formidabile - e inaspettato - successo della discesa in Italia delle truppe francesi: "Dappertutto in Italia non avrebbero avuto altro desiderio che ribellarsi, se le cose del re fossero state condotte bene, con ordine e senza ruberie." (Mémoires VII, 8). E Venezia resterà nel suo cuore per la bellezza e il sistema di governo, una repubblica aristocratica che, insieme al parlamento inglese, darà le ali al suo sogno, mai realizzato, di una monarchia affiancata da un forte potere assembleare della nobiltà. La borghesia e, tanto meno, il popolo minuto non rientravano nei disegni di questo signorotto di provincia assurto ai più alti onori, non è possibile chiedergli tanto. In compenso la sua descrizione di Venezia ispirerà molto l’immaginario francese fino a Proust e ad Assassin’s Creed II.

Vittore Carpaccio, Arrivo degli ambasciatori inglesi alla corte del re di Bretagna (Venezia, 1495).

"Questo re nostro padrone (Luigi XI) aveva fatto fare prigioni assai rigorose, vale a dire gabbie di ferro o di legno rivestite dentro e fuori di placche di ferro ferrate in modo terribile, larghe otto piedi e alte soltanto un piede di più che la statura di un uomo. Il primo che le immaginò fu il vescovo di Verdun, che fu subito chiuso nella prima che fu fatta e vi dormì per quattordici anni. Dopo di lui molti lo maledissero ed anch'io, che la assaggiai per otto mesi sotto il re che c'è adesso (Carlo VIII)" (Mémoires VI, 11),

"La mia meraviglia fu grande nel vedere la posizione di quella città (Venezia) e nel vedere tanti campanili e monasteri e casamenti tutti sull'acqua e la gente senz'altro modo di andare qua e là che in quelle barche, di cui credo se ne potrebbero mettere insieme almeno trentamila, ma che sono assai piccole... E' la città più splendida che io abbia mai visto e quella che fa più onore agli ambasciatori e agli stranieri e che si governa più saviamente e dove il servizio di Dio è fatto più solennemente" (Mémoires VII, 18).

"I signori e i capitani vivono in Italia sempre in maneggi con i nemici e in gran timore di trovarsi fra i più deboli.";

"Questa, di compiacere ai più forti, è la natura dei popoli d'Italia; ma erano, e sono, trattati così male che bisogna scusarli.";

"Poche volte, facendo questo viaggio, i nostri indossarono l'armatura, e per andare da Asti a Napoli il re mise quattro mesi e

diciannove giorni soltanto; un ambasciatore ci avrebbe messo poco meno. Per questo concludo col dire, dopo averlo sentito

da molti religiosi e uomini di santa vita e da molta altra gente di ogni sorta (ed è quindi voce di Dio perché è voce di popolo),

che Nostro Signore voleva punire quei principi in modo che tutti se ne accorgessero.";

"La gente infatti ci adorava come santi e stimava che in noi ci fosse ogni fede e bontà; ma quest'opinione durò poco."

(Mémoires VII, 11; VII, 9; VII, 14; VII, 8).

La spedizione di Carlo VIII segna il passaggio dall'Umanesimo italiano, così come si era venuto formando in un secolo da Petrarca

e Boccaccio in poi, al fenomeno europeo del Rinascimento. La fine di un'epoca è ben rappresentata dal finale dell'Arcadia,

il poema del napoletano Jacopo Sannazzaro, che allude alla conquista francese della sua città:“Ultimamente un albero bellissimo di arancio, e da me molto coltivato, mi parea trovare tronco dalle radici, con le frondi, e i fiori, e i frutti sparsi per terra.”.

Come si sa, dopo il successo iniziale, Carlo VIII si ritrovò sì padrone di Napoli ma invischiato in una penisola in piena rivolta. L’uscita da questo cul de sac fu drammatica. Il rischio era quello di fare la fine del Temerario, intestarditosi in imprese pericolose e, soprattutto, non necessarie. A Venezia lo storico fu testimone oculare della nascita della Lega Santa, che scatenava Ducato di Milano e Repubblica Veneta insieme a mezza Europa (Aragona, Sacro Romano Impero e Inghilterra) contro le truppe francesi: "Presso un masso di porfido, dove si sogliono fare le pubblicazioni, fu pubblicata la lega. Io stavo a vedere di nascosto da una finestra con l'ambasciatore del Turco... quella notte stessa venne a parlarmi per mezzo di un Greco e stette quattro ore nella mia camera; aveva un gran desiderio che il suo signore fosse nostro amico" (Mémoires VII, 20). Sono i primordi della lunga alleanza tra Francia e Impero Ottomano in funzione antiasburgica. Commynes raggiunse il suo re a Siena: "Mi scrisse di andargli incontro a Siena, dove lo trovai... mi chiese ridendo se i Veneziani avrebbero mandato gente contro di lui: tutti coloro che lo circondavano erano infatti giovani che non credevano che ci fosse al mondo qualcun altro buono e capace di tener le armi in mano." (Mémoires VIII, 2).

Non si aveva idea di quanto sarebbero state drammatiche la successiva attraversata degli Appennini e la battaglia di Fornovo (6 luglio 1495) dove, grazie anche a divisioni, indecisioni e lentezze della coalizione nemica, i francesi riuscirono infine ad aprirsi una via per il ritorno in patria: "Il re smontò in una cascina poveramente costruita, ma dove c'era una grandissima quantità di grano in covoni, di cui tutto l'esercito profittò... Io so che dormii in una vigna, ben disteso sulla nuda terra... senza mantello; quella mattina il re si era fatto imprestare il mio, e i miei bagagli erano troppo lontani... A tutti pareva di averla scampata bella, e non eravamo più così pieni di superbia come un po' prima della battaglia." (Mémoires VIII, 12).

A sinistra: Gerolamo Savonarola ritratto in un incunabolo delle sue opere (1496).

"Quando arrivai a Firenze per andare incontro al re andai a visitare un frate predicatore chiamato fra Gerolamo (Savonarola), uomo di santa vita, per la ragione che aveva sempre predicato in favore del re... e diceva che era stato mandato da Dio per castigare i tiranni d'Italia... Molti lo biasimavano perché diceva che le cose gli erano state rivelate da Dio; altri vi prestavano fede; per parte mia lo credo un bravo uomo. Gli domandai se il re avrebbe potuto passare senza rischiare la vita... Mi rispose che in cammino avrebbe avuto dei fastidi, ma che l'onore sarebbe rimasto suo... e che Dio, il quale lo aveva guidato nell'andata, lo avrebbe condotto ancora al ritorno." (Mémoires VIII, 3).

"Anche loro erano come noi scarsi di buoni capitani... I Veneziani non vollero rischiare tutto in una volta e sguarnire il campo; invece per loro sarebbe stato meglio metter tutto in gioco, visto che erano assai ad attaccare... Non è possibile al mondo caricare con più ardimento di quanto si caricò dai due lati. I loro stradiotti, che erano in coda, videro i muli e i bagagli che fuggivano in direzione dell'avanguardia e che i loro compagni vincevano. Andarono tutti in quella direzione, senza seguire i loro uomini d'arme, che si trovarono senza scorta; senza dubbio, se a noi si fossero mescolati un millecinquecento cavalli leggeri, con in pugno le loro scimitarre, che sono spade terribili, noi, in pochi che eravamo, saremmo stati sconfitti senza rimedio... Avevamo un gran seguito di valletti e servitori che si gettarono su quegli uomini d'arme italiani, che per la maggior parte furono uccisi da loro; quasi tutti avevano in mano accette per tagliare la legna e con queste rompevano le visiere delle celate e davano loro gran colpi sulla testa; perché erano molto difficili da ammazzare, tanto erano forti le armature... Il nostro esercito aveva un gran seguito di vagabondi e di vagabonde, che fecero fortuna con i morti... Il combattimento non durò più di un quarto d'ora... In Italia le battaglie di solito non vanno in questo modo, perché essi combattono squadra per squadra e la battaglia dura talora tutto il giorno senza che né l'uno né l'altro sia vincitore... Quando si giunse a Nizza della Paglia... la sete era tale che vidi una quantità di fanti bere ai fossati di quei piccoli borghi dove passavamo. Noi bevevamo a grandi e lunghi sorsi acqua sporca e non corrente... Di una cosa bisogna dar lode a quell'esercito, ed è che non sentii mai nessuno lagnarsi; eppure, fu il viaggio più faticoso che io abbia mai visto in vita mia, per quanto ne abbia visti con il duca di Borgogna di quelli molto duri." (Mémoirs VIII, 11-14).

La morte, la storia, l’arte

Commento musicale Antoine Busnois, Je ne puis vivre ainsi

Sic transit anche la carriera politica di Commynes. Il nuovo sovrano, Luigi XII, non si sarebbe mostrato riconoscente contro chi l’aveva sostenuto nella congiura del 1484 pagata in una gabbia di ferro: "Andai incontro al nuovo re, del quale ero stato intimo più di ogni altro e per il quale mi ero messo in tanti guai e avevo avuto tante perdite; eppure in quel momento se ne ricordò appena." (Mémoires VIII, 27).

Addii e rinascite

La splendida edizione Einaudi del 1960 (che io sappia, purtroppo mai ristampata) termina con il commosso saluto del grande Federico Chabod alla storica Maria Clotilde Daviso di Charvensod, morta dopo aver curato e tradotto i Memoires: "Con ugual serenità e coraggio affrontò la Resistenza. Uno degli ultimi ricordi che ho di Lei è un suo improvviso arrivo, con Giorgio Vaccarino, nellaValsavarenche già occupata dai partigiani, l'estate del '44. Spirito di verità, non mai lusinga di soddisfazioni e riconoscimenti esteriori, la condusse alla ricerca storica, poi costantemente perseguita per tutta la vita; e il suo Commynes è come un epilogo". Un lavoro fondamentale, che va ricordato. La sua forza può essere riassunta nella precisa - e commovente - distinzione che la Daviso opera fra il senso della storia per Philippe de Commynes e il nostro, ricordandoci con passione quanto la memoria sia preziosa, oggi: "Questo l'autore che, con la sua umanità, evoca, vivo e popolato di uomini vivi, un mondo per i più spento e lontano, in cui risuonano vuoti nomi senza volto. Noi non pensiamo più, come lui, che il leggere antiche storie valga a istruire i principi nell'arte di conoscere ed evitare inganni, né cerchiamo nelle vicende umane conferma della giustizia divina. Per noi la storia non deve essere un lugubre panorama di morte sul quale sconsolatamente meditare, ma conoscenza di vita che ci tempri all'azione".

LA DIFFERENZA DI ERASMO

Il Ciceroniano

LA FILOSOFIA DI BERKELEY

Dalle Bermuda alla Realtà Virtuale

Dopotutto lo stesso filosofo dalla sua Irlanda cercò di navigare alla volta delle Bermuda - suggerito dalla Tempesta shakespeariana? - per sperimentarvi la costruzione di un’università (parliamo del 1728) e, anche se non le raggiunse, restò nel Rhode Island a cercare di concretizzare i suoi ideali fino al 1731, trapiantando filosofia e forse architettura palladiana per i futuri Stati Uniti.

CONTEMPLARE LA DISTRAZIONE "Natura" e "cultura"

Massimo Giuntoli, L'Ego dell'artista

(in Neoludica_Art is a Game, 54.Biennale di Venezia, mostra a cura di Debora Ferrari e Luca Traini)

IL NUOVO ECOMUSEO DI ORINO (VA)

Quanto chiamiamo tradizione non ha nulla di statico, anzi, ci presenta un passato che diventa presente ma non esclude affatto diversi orizzonti verso il futuro. Presentare e comprendere in modo chiaro e accessibile tutte queste affascinanti eredità, all’apparenza così semplici e in realtà multiformi, è quanto si propone il nuovo ecomuseo di Orino (VA).

Felice di aver collaborato quindi alla realizzazione dei testi per i pannelli storici collocati nelle “cantine didattiche” (e per quelli delle relative pagine del nuovo sito Orino Smart Village), di partecipare a un progetto collettivo che ha coinvolto residenti e frequentatori del paese e vede come partner dell’iniziativa Comune di Orino, Università dell’Insubria di Varese e Fondazione Cariplo.

Sabato 3 dicembre 2022 alle 15 l’apertura al pubblico delle cantine e alle 17, in Sala Orum, la proiezione del docufilm That’s Orino.

Il paese, già noto per la sua bellissima Rocca di medievale di origine tardoantica (a 540 metri si altezza e da non confondere col Forte di Orino a 1134 metri, parte della Linea Cadorna, costruita nella prima guerra mondiale per evitare attacchi austro-tedeschi nel caso di un’invasione della Svizzera), fu anche citato in un piccolo prezioso poema, Descrizione elegiaca della Valcuvia, opera Giovanni Stefano Cotta (1435 ca.-1525), feudatario del luogo ma soprattutto importante umanista della corte degli Sforza (collaborò anche col Ferrario a un’importante edizione delle opere di Ausonio). Natura arcadica per i tanti villeggianti che l’affollarono nella prima metà del Novecento (il compositore Umberto Giordano e l’industriale Giuseppe Costantino Dragan, giusto per fare qualche nome), ma in realtà frutto di tenace, durissimo lavoro di generazioni di contadini a cui, in primo luogo, è dedicato, come omaggio alla loro creatività, l’ecomuseo. Generazioni che hanno avuto almeno il privilegio, fino al 1943, di decidere in assemblea la scelta del proprio parroco (diritto custodito gelosamente specie durante il fascismo). Cittadini di un piccolo paese, ma capaci di confrontarsi in modo vigoroso anche nelle lotte politiche fra destra e sinistra sia durante il regno che nei nostri anni repubblicani.

Un microcosmo animato da una grande vitalità che oggi vuole proporre a tutti noi un passato di cui è orgoglioso presentandosi come un possibile esempio di equilibrio cosciente fra società umana e contesto naturale.

Nelle cantine e nei relativi pannelli gli strumenti e la storia di questa simbiosi, articolata come segue:

Cantina dul Burghet di Rat, dov’è illustrato il governo del bosco;

Cantina du la Gesa, in cui vengono presentati il lavoro della terra e l’artigianato del legno;

Cantina de la Mariana: protagonista la stalla, luogo di lavoro ma anche centro della socialità, tanto come spazio di libero dibattito al femminile quanto come luogo d’elezione per la trasmissione del sapere contadino attraverso il racconto del passato alle nuove generazioni (ne conservo qualche ricordo anch’io quando mi tenevano i miei nonni mezzadri nelle Marche);

Cantina dul Fael, dove protagonista è invece la lavorazione del vino (e anche qui ricordo com’era bello saltare a piedi nudi in quella massa gigantesca di grappoli d’uva).

Per quanto riguarda il Fael, è stato importante riportare alla memoria quest’uomo dalla forte vocazione libertaria tanto amato dai compaesani, emigrato cattolico come tanti (nel suo caso in Argentina dove, in qualità di trombettista, aveva suonato in una banda di Buenos Aires) e tornato come non pochi rivoluzionario (anarchico sui generis o comunista del PCdI poi PCI o del meno noto Partito Comunista Internazionalista, non è chiaro), che faceva risuonare Bandiera rossa durante le processioni religiose. Sulla scia del Fael sono riuscito a ritrovare tracce di un altro rivoluzionario del paese, Domenico Camillucci, questa volta certamente anarchico doc, costretto a combattere durante la Grande Guerra ma capace di trasformare nei primissimi anni postbellici la caserma sul Monte San Martino, destinata a diventare albergo, in un punto di ritrovo per i suoi compagni di movimento, e dal 1920 membro del consiglio d’amministrazione dell’Asilo-Scuola Razionalista di Clivio, fondato nel 1910 e all’avanguardia nel campo dell’educazione popolare grazie all’innovativa pedagogia del martire anarchico spagnolo Francisco Ferrer. Le ultime notizie che lo riguardano restano nel libro di un altro martire contemporaneo, Giacomo Matteotti, Un anno di dominazione fascista (1923): “Varese – I fascisti bastonano ed impongono il bando a Domenico Camillucci di Orino”. Non è da dimenticare poi che proprio sul Monte San Martino fu combattuta, nell’autunno del ’43, una delle prime, epiche battaglie della Resistenza italiana.

Anche per questo, nell’inestimabile epoca di pace che vive la nostra Repubblica, è ancora più bello far attualizzare la parte più considerevole del nostro passato, quella costruita con tanto sudore alla luce di una forte socialità per favorire una solidarietà ancora più grande. Da rivivere in una gioiosa e condivisa grande festa, come sempre dopo un lungo, appassionato lavoro.

Fotografie storiche tratte dagli archivi della famiglia Cellina e della famiglia Rocchi. Consulenti dell’Università dell’Insubria, di Orino, di Musea-TraRari TIPI, di Flai Graphic Design, di Linotipia Artigiana, che hanno lavorato al progetto: Andrea Candela, Paola Castiglioni, Alessio Ceriani, Flavia Ciglia, Maria Faccioli, Debora Ferrari, Pierluigi Pagani, Donata Perticucci, Laura Proto, Federico Raos, Luca Traini. Docufilm: Luca Simone Tossani, Consuelo Farese, Maurizio Cellina.

SPALLANZANI AL PALAZZO DEI MUSEI DI REGGIO EMILIA

Biologia della Bellezza

ALESSANDRO VOLTA, LUCREZIO E LA SCOPERTA DEL METANO

quod non paulatim minuant mirarier omnes”.

L'INVENTORE DEL COMPUTER INNAMORATO DELL'ITALIA

SimCity e le Leggi di Platone

“Un bravo architetto bisogna che giochi” (I, 643b)

QUANDO LA STORIA FA "PONG"

Nixon, Mao e un leggendario videogioco

FABIO MANISCALCO

BLACK LIKE ME, NERO COME ME

Il capolavoro di J. H. Griffin ancora di grande attualità

puoi tagliarmi coi tuoi occhi,

puoi uccidermi con il tuo odio,

ma ancora, come l’aria, mi solleverò.

LA VERA SPERANZA DI KAREEM, LA NOIA DISTOPICA DI ELLROY

Razzismo, nuovi "borghi putridi"americani e simboli abbattuti

Passaggi della bellissima intervista di Silvia Bizio su Repubblica a Kareem Abdul-Jabbar, mito dello sport ma soprattutto persona di grande umanità da sempre impegnata nel sociale, ci offre una lucida analisi politica ricca di speranza e ne abbiamo bisogno ("Difficile dire, ma io ho speranza. Siamo presi fra Storia e Speranza."). Non solo quando commenta con esemplare equilibrio, contenendo un giustissimo sdegno, l’assassinio di George Floyd, ma anche quando individua quello che è ormai un problema cruciale per ogni soluzione democratica: il sistema elettorale americano. "Bisogna cambiare il collegio elettorale che è un anacronismo. La maggior parte degli americani vivono in città e il nostro corpo legislativo non lo riflette. Riuscire ad avere i risultati elettorali che riflettono quello che la gente in America veramente vuole è una cosa che va fatta. E' un sistema che va cambiato". Il problema dei “borghi putridi” (collegi rurali favoriti rispetto a quelli cittadini) che distorse la rappresentanza parlamentare in Inghilterra fino alla riforma del 1832 (e a quella del 1872) si ripropone oggi negli USA. Nelle presidenziali americane il contrasto fra voti complessivi e grandi elettori, escludendo l’episodio dell’elezione di Harrison nel 1888, non si era fatto sentire fino alla contestata vittoria di Bush junior nel 2000 (Al Gore sconfitto nonostante 500.000 voti più dell’avversario). Con l’ultima tornata elettorale il distacco è diventato di quasi 3.000.000 di elettori: è pericoloso - e ridicolo - che si continuino ad eleggere presidenti non espressione dalla maggioranza complessiva degli elettori o quanto meno con collegi meno sperequati. Specie se, come Trump, non si fa nulla per ricucire questo strappo, anzi.

GROENLANDIA: IL LIBRO CHE TRUMP NON LEGGERA’

Collasso di Jared Diamond

TUCIDIDE E BORIS JOHNSON Il lato oscuro dei classici

Si tende spesso a sottovalutare i politici contemporanei e sarebbe meglio non farlo. Nel caso di Boris Johnson l’aspetto scarruffato – di un conservatore poi – non aiuta. Ma l’uomo e il politico non sono figli di un conciapelli come Cleone di Atene, si sono formati nelle scuole elitarie di Eton e Oxford, le stesse del suo nemico di partito David Cameron, suo compagno di sbronze e vandalismi nel Bulllington Club.

A Oxford si laurea in Lettere Classiche e approfondisce lo studio di Tucidide. Gli articoli che ho letto a questo proposito hanno approfondito questo aspetto solo fino a un certo punto.

Qui non si tratta dei soliti banali paralleli, tipo Atene-USA e Sparta-URSS, perché, se in Inghilterra si parla di Tucidide, il riferimento va subito a chi ne ha curato una famosa (e ottima) edizione del testo greco: Enoch Powel.

Tanto eccellente come filologo quanto xenofobo come politico, Powell abbandonò il partito conservatore nel 1974 in opposizione al leader del suo partito e primo ministro Edward Heath, che aveva voluto l’ingresso del Regno Unito nella CEE (forse questo ci ricorda qualcosa).

Nel suo bellissimo Otto braccia per abbracciarti Hanif Kureishi ricorda il clima di terrore vissuto dalla popolazione di origine asiatica (e non solo) dopo il famigerato discorso contro gli immigrati tenuto da Powell a Birmingham nel 1968 contro il Race Relation Act, la legge contro la discriminazione razziale voluta dal governo laburista di Harold Wilson. I riferimenti classici di quello che è passato alla storia come Rivers of Blood non mancano, in primis il cupo Libro VI dell’Eneide - “bella, horrida bella/ et Thybrim multo spumantem sanguine cerno”, “guerre, orribili guerre vedo e il Tevere/ che tutto spumeggia di molto sangue” - popolato dalle profetiche ombre dell’Ade (e infatti Powell venne subito rimosso da ministro-ombra della difesa conservatore dal nemico di partito Heath).

Revanscismo, chiusura verso l’esterno e la multiculturalità: quando Boris cita Tucidide manda un messaggio in codice a chi sa che dietro c’è Enoch, ripulito e aggiornato. Inoltre lo stesso Tucidide e i protagonisti della sua Storia (storia, è bene ricordarlo, di una guerra, quella del Peloponneso), così facilmente aureolati come “classici” - come i “classici” in generale, che invece vanno anche e soprattutto analizzati e interpretati nel loro contesto in continua definizione - sono cari, Pericle in primis, a un certo tipo di establishment conservatore per ragioni ben poco democratiche.

Johnson e compagnia, infatti, prediligono l’Atene imperialista della Lega di Delo (nostalgia dell’impero inglese) e il mito dell’“autoctonia” del popolo dell’Attica, su cui fece leva Pericle per chiudere le porte della cittadinanza a coloro che non erano figli di padre e madre ateniese (nel 451/50 a.C.). Legge che poi finì per ritorcersi contro lo stesso Pericle quando rimase col solo figlio avuto dalla compagna Aspasia, donna eccezionale e libera - contrariamente alle ateniesi doc segregate in casa - ma col difetto di essere originaria di Mileto. La legge, in questo caso, fu mitigata ad personam… Restò comunque la grave eredità a lungo termine di una grande esclusione in termini quantitativi e qualitativi, ma la “nobilitazione” delle masse popolari “purosangue” offerta dal grande capo, democratico sì ma di illustre famiglia aristocratica (la dinasty degli Alcmeonidi), è certo un modello per gli intellettuali favorevoli alla Brexit.

C’è poi il solito refrain di Atene “scuola dell’Ellade” che Tucidide mette in bocca a Pericle, poi echeggiato in grande, “scuola di tutto il mondo”, dall’oratore Isocrate (altro modello per i conservatori di sempre, quelli di una Grecia tutta monumenti candidi, bianchi). Questo mito della “missione civilizzatrice” dei “barbari” farà da modello nelle scuole della vecchia Europa, a tutti i livelli, fino a epoche anche troppo recenti e, nell’impero britannico, vedrà banditori dello spessore di un Kipling (autore tutt’altro che per l’infanzia): The White Man's Burden (Il fardello dell’uomo bianco).

Dulcis in fundo, lo stesso Tucidide non amava affatto la democrazia radicale (oggi lo diremmo fautore di un forte esecutivo, se non di una politica autoritaria, gestito dalle classi privilegiate in una "democrazia" con diritto di voto limitato dal censo). Generale coinvolto nella sconfitta ateniese ad Anfipoli, fu esiliato o si allontanò volontariamente da Atene dividendosi fra i suoi possessi minerari (vere e proprie miniere d’oro) in Tracia e la corte di Archelao I di Macedonia. Salvo poi tornare, con molta probabilità, in incognito ad Atene per sostenere il colpo di stato oligarchico del 411.

Quindi se Boris Johnson parla di Grecia (antica) invia messaggi precisi a una ristretta élite, aggiornando la politica conservatrice più retriva con camuffamenti populisti e demagogici tratti dal suo Tucidide (suo e di Enoch Powell). C’è bisogno di piacere alle masse? Ecco pronto l’esempio di Cleone, il successore “plebeo” di Pericle: eloquio movimentato, aggressivo, probabilmente gli stessi capelli scarruffati.

In nome della Brexit si procede a testa bassa contro l’Unione Europea minacciando e ventilando il peggio: il modello, in questo caso, è tanto la sfrontatezza del giovane Alcibiade, (quello dei dialoghi platonici non tanto il successivo uomo politico più duttile) quanto, più nascosta e sospirata, la condotta degli Ateniesi contro l’isola di Melo (con la fondamentale differenza che Johnson non ha più alle spalle un impero, ma le ultime ombre).

Insomma, per lui la storia greca è un repertorio di maschere da indossare alla bisogna per quella che sembra una commedia, ma rischia di essere una tragedia.

IL VIAGGIO SEGRETO DEL PAPA IN SCOZIA

Commento musicale Johannes Ockeghem, Missa Au Travail Suis

CANTERBURY TALE

Commento musicale Godric of Finchale, Sainte Nicholaes, Godes Druth

"Anselmo, del quale nessun uomo è mai stato più tenace nella giustizia, nessuno così scrupolosamente erudito,

nessuno così profondamente spirituale, lui padre della patria, lui esempio per il mondo"

Guglielmo di Malmesbury, Storia dei re d'inghilterra

"Eadmero ha esposto con tale chiarezza ogni cosa da farla in certo qual modo rivivere davanti ai nostri occhi"

Guglielmo di Malmesbury, Storia dei vescovi d'Inghilterra

Dopo Re Artù e prima di Robin Hood il mondo tutto concreto, ma non meno affascinante, di storia e politica inglese a cavallo fra XI e XII secolo. Narrato con rigore, passione - e senza miracoli - da Eadmero, discepolo fedele del teologo aostano quanto della musa Clio (peccato che alla lunga provocò la rottura col maestro, poco amante di storici e agiografi). Peccato da noi perdonatissimo, specie in questi brutti tempi di Brexit, perché fonte insostituibile per un periodo poco noto della mia amata storia della Gran Bretagna. Poco conosciuto specie in Italia (Valle d’Aosta esclusa): a scuola tutto si ferma con battaglia di Hastings e Arazzo di Bayeux e si riparte con le Crociate e un Riccardo Cuor di Leone che si fatica a sottrarre alla solita aura leggendaria.

La sua Historia novorum in Anglia è storia di tutta una serie di novità.

Una nuova dinastia normanna, scandinava ma nulla a che fare con la dominazione danese di Canuto il Grande, perché ormai francese, con latino e lingua d'oïl a corte.

Una nuova dominazione benedetta da papi riformatori come Alessandro II, che da tempo cercavano di ricondurre il clero anglosassone sotto l’egida di Roma sul modello di Gregorio Magno.

E un nuovo contrasto fra potere temporale e spirituale che culminerà nel 1170 con l’assassinio del più illustre dei successori di Anselmo all’arcivescovado di Canterbury: Thomas Becket (anche questo idealizzato nel capolavoro teatrale di T. S. Eliot, ma c’era da combattere il nazismo).

Procediamo con ordine. Eadmero è di famiglia nobile del Kent e viene avviato fin da piccolo alla vita di monaco nella sua Canterbury dove, da subito, diventa affamato di racconti dei confratelli più anziani. Lo storico in nuce è già qui: “Sin dalla prima infanzia era mia abitudine osservare con scrupolosa attenzione e imprimere nella mia memoria qualsiasi novità si presentasse, soprattutto nell’ambito della Chiesa… Mi ricordai delle parole che un tempo avevo sentito, quand’ero ancora fanciullo, dalla bocca degli anziani della nostra Chiesa, ossia Edvino, uomo mirabile, Blacmanno, Farmanno e alcuni altri. Questi uomini degni di memoria erano soliti raccontare del tempo della loro gioventù” (Storia dei tempi nuovi in Inghilterra, II, 973, Jaca Book, 2009).

In tutta la sua opera, che inizia col classico elogio premoderno del passato – quanto sono solito chiamare “il sol dell’avvenuto” – affiora, in simbiosi con la solita nostalgia per i “bei tempi andati”, quelli del clero inglese pre-invasione (“il gloriosissimo re Edoardo… Dunstano, vescovo di Canterbury, tutto plasmato di virtù”), una diffidenza ben poco celata verso i non autoctoni. Quindi cosa finisce per legare con devozione filiale questo anglosassone doc a uno “straniero” come Anselmo?

C’è da sottolineare che la dominazione normanna aveva portato con sé nuovi arcivescovi da oltre Manica (e l’ultimo dei locali, Stigando, non aveva certo brillato in santità): prima Lanfranco da Pavia e poi lo stesso Anselmo. Come ha ben sottolineato Charles Burns (in Storia religiosa dell’Inghilterra, La Casa di Matriona e Fondazione Ambrosiana Paolo VI, 1991): “In nessuna delle epoche precedenti le vicende della Ecclesia Anglicana si intrecciarono così strettamente a quelle della chiesa latina occidentale come nel periodo che va dall’invasione normanna fino alla morte di Giovanni Senzaterra nel 1216… con la cessione del suoi regno in feudo alla Chiesa”. Con l’avvertenza di Coloman Étienne Viola (in Anselmo d’Aosta educatore europeo, Jaca Book, 2003), che evidenzia bene i limiti di questo riavvicinamento della Chiesa inglese a quella romana sotto la dominazione normanna: “Guglielmo il Conquistatore regnava già secondo gli usus atque leges, quelle leggi non scritte, semplici consuetudini che gli davano un potere quasi assoluto anche nel campo dei beni ecclesiastici… Non lasciava deliberare o vietare alcunché al primate del regno, cioè all’arcivescovo di Canterbury, se non era conforme al volere reale e se non era ordinato in primo luogo dal re stesso”.

Le radici dell’affetto di Eadmero e del dramma politico-religioso di Anselmo trapelano da queste righe, accomunate dal deciso sostegno della primazia di Canterbury su tutte le altre sedi episcopali in terra inglese. Un bel problema, perché le fonti storiche a fondamento di questa affermazione, in primis la Storia Ecclesiastica del mio caro Beda (VIII sec.), erano tutt’altro che chiare, anzi. Papa Gregorio Magno, a cavallo fra VI e VII secolo, aveva previsto per il suo inviato Agostino un arcivescovado a Londra, ma questi aveva potuto esercitarlo solo nella capitale del re di cui era ospite, Etelberto del Kent, cioè Canterbury. Aveva inoltre comandato che stabilisse un episcopato anche a York, altra città importante nella memoria che avevano dell’impero romano, ma che non sarebbe rimasto in subordine alla morte dello stesso Agostino. Progetti di difficile attuazione anche per il forte controllo esercitato anche allora dal potere regio (sembra il peccato originario del cattolicesimo inglese). Come ha sottolineato il grande Peter Brown in quel capolavoro che è La nascita dell’Europa cristiana (Laterza, 1995): “La comunità monastica di Canterbury fu ridotta ad assomigliare a una residenza recintata di privilegiati stranieri – persone apprezzabili ma potenzialmente disgreganti che era meglio tenere sotto sorveglianza vicino alla corte reale – e non le fu consentito di ricreare quell’estesa rete di episcopati ‘romani’ com’era nei voti di Gregorio”.

Era stato nei fatti, in seguito a tutta una serie di convergenze di natura politica, che, nella seconda metà del VII secolo, Teodoro, greco dell’Asia Minore bizantina inviato sull’isola da papa Vitaliano, era diventato “il primo arcivescovo cui tutta la chiesa degli Angli acconsentì di obbedire” (Beda il Venerabile, Storia ecclesiastica degli Angli, IV,2, Città Nuova Editrice, 1987). Grazie anche all’operato di un altro coltissimo prelato, il berbero Adriano, che a Canterbury aveva creato una vera e propria scuola dove “sia l’uno che l’altro, istruiti a fondo nelle lettere sia sacre che profane, raccolta una schiera di discepoli, diffondevano ogni giorno fiumi di dottrina salutare per irrigare i loro cuori. Infatti insieme allo studio delle Sacre Scritture fornivano nozioni di arte metrica, di astronomia, di computo ecclesiastico (per calcolare la data della Pasqua). Ne è prova che alcuni dei loro discepoli conoscono la lingua greca e latina come la loro lingua madre” (Beda il Venerabile, come sopra). Il vescovo poeta Aldelmo di Malmesbury (639-709), il primo grande classico della letteratura anglosassone - di cui abbiamo già parlato in La scuola misteriosa e la grammatica inquietante di Virgilio Marone Grammatico – è uno dei migliori prodotti di questo insegnamento. Grazie a Teodoro e Adriano col Sinodo di Whitby (664) l’influenza della Chiesa di Roma si sostituisce a quella irlandese. Ma il dominio di Canterbury resta pur sempre de facto e Lanfranco da Pavia dovrà fare non poche acrobazie (chiamiamole così) per giustificarlo al Concilio di Windsor del 1072. La questione resterà ancora aperta durante l’episcopato anselmiano e il teologo dell’esistenza a priori di Dio dovrà faticare fino agli ultimi giorni per affermare questa pratica tutta a posteriori.

Eadmero ha stima di Lanfranco per le qualità intellettuali e organizzative, ma non c’è feeling (penso anche per il suo ruolo attivo nella repressione della rivolta antinormanna del 1075). Con Anselmo, invece, è tutto diverso. Il carattere dell’aostano è decisamente più affabile. L’umiltà, nonostante il genio teologico, proverbiale. La sensibilità verso la tradizione ecclesiastica inglese, affinata da tre viaggi nell’isola prima di quello fatidico del 1092, più duttile (Eadmero avrà pensato a un nuovo Gregorio Magno con la sua connessione leggendaria fra “Angli” e “angeli”).

E, soprattutto, non abbasserà mai la testa docilmente ai re anglonormanni con cui avrà a che fare, Guglielmo II ed Enrico I (questo scontro, specie col primo, dà vita alle pagine più appassionanti dell’Historia).

Arriviamo quindi al primo dramma, quello dal finale già scritto. Anselmo collaborava da tempo anche se a distanza con l’arcivescovo Lanfranco, era perfettamente a conoscenza della politica ecclesiastica dei duchi normanni, con cui aveva già avuto modo di puntare i piedi e mettere in gioco il suo prestigio, e sapeva di essere il candidato principe alla successione sulla cattedra di Canterbury. Quando questa, nel 1089, resta vacante – e lo rimane per più di quattro anni! – si guarda bene dal traversare la Manica. Viaggia verso la sessantina – è dunque già molto anziano per l’epoca – e il suo desiderio, avendo già dimostrato le sue capacità amministrative come priore del monastero di Le Bec, è quello, diremmo oggi, di una tranquilla pensione tutta dedicata ai suoi adorati studi speculativi. Dopo l’enorme successo di Monologion e Proslogion, solo per fare qualche titolo, ha già in mente altre opere.

È un'altra lettura quella preferita dai re anglo normanni, il Domesday Book, letteralmente “Libro del Giorno del Giudizio”, con i dati del censimento catastale del 1085-86, e quindi anche un altro il giorno del giudizio prediletto, quello in cui riscuotere tasse decisamente aumentate che fanno di questi sovrani fra i più ricchi nell’Europa dell’epoca.

È il nuovo contesto storico inaugurato da Gugliemo II nel 1087 a far precipitare la situazione. Un nuovo quadro che in realtà ha molto di vecchio. Costretto a far fronte a cospirazioni interne (lo zio vescovo Oddone) ed esterne (il fratello Roberto duca di Normandia) e quindi a far cassa con una rapacità degna del padre (ma senza il suo prestigio), il giovane re si appropria di tutta una serie di terre ed entrate della Chiesa di Canterbury dopo la morte di Lanfranco e, su suggerimento del consigliere Rainulfo Flambart (ironia della storia, un vescovo), lascia di proposito il seggio vacante. Il rischio di nuove sollevazioni e lo stato endemico di guerra con Scozia e Galles fanno sì che gli espropri, d’altro canto legittimi per il potere laico, non vengano meno, creando un malcontento diffuso nel clero meridionale dell’isola. C’è da chiedersi quanto Guglielmo pensasse di poter ritardare la nomina del nuovo arcivescovo. Eadmero, che naturalmente lo detesta, gli mette in bocca parole pesanti degne di un Enrico VIII o di un dramma shakespeariano: “Ma, per il Sacro Volto di Lucca – così infatti aveva l’abitudine di giurare (interessante questa prima singolare liaison anglo toscana) – nessuno sarà arcivescovo eccetto me”. Dietro le quinte la realtà era più complessa. L’uomo poteva permettersi di essere in privato poco religioso se non addirittura scettico: ho idea che quando Anselmo parla di “infedeli” nel Cur Deus homo, oltre a rivolgersi agli Ebrei invitati in Inghilterra e protetti dai re normanni, si riferisca proprio a lui quando afferma “Se si chiama ingiusto l’uomo che non rende all’uomo quanto deve, molto di più è ingiusto l’uomo che non rende a Dio quanto deve”. Il sovrano cattolico no, anche se una bella fetta dell’episcopato era tutt’altro che scontenta di una chiesa inglese acefala, non poteva rimandare all’infinito il ripristino di una consacrazione che durava da mezzo millennio.

A smuovere le acque ci pensa, guarda caso, uno dei magnati dell’isola, il normanno Ugo d’Avranches, conte di Chester, vecchio compagno d’armi del Conquistatore e cane da guardia del riottoso Galles. Tre inviti all’amico Anselmo per sovrintendere a un nuovo monastero, reiterati in ragione di una grave malattia da cui, all’arrivo dell’aostano (Anno Domini 1092), sorte vuole che si sia ormai ripreso. Eadmero – e non ci si poteva attendere diversamente – dà una spiegazione tutta religiosa a viaggio, guarigione e speranza rinnovata del clero inglese. Noi, che non dubitiamo del fiuto di una vecchia volpe come il conte così come della rassegnata consapevolezza politica dell’abate di Le Bec, possiamo aggiungere che si trattava con grande probabilità di una mossa per cercare di riportare all’ordine il gioco azzardato del re sullo scacchiere inglese.

[...]

Continua in https://lucatraini.blogspot.com/2020/06/canterbury-tale.html

L'ANTRO DELLE NINFE

Vie di fuga (con e senza ritorno) nella filosofia, nella politica e nell’arte

Leggo e rileggo il libro di Porfirio (III sec.), ogni volta tormentandolo di note (una specie di esorcismo), perché il suo pensiero neoplatonico è tanto affascinante quanto riprovevole, con quella fuga disperata dal mondo materiale. Perché testimonia al livello più alto la crisi devastante di un mondo e di un modo di pensare che non ho proprio nessuna voglia si ripeta oggi. Noi contemporanei abbiamo e dobbiamo avere la forza di comprendere e assorbire nei valori migliori di sempre, quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948 e successivi aggiornamenti), qualsiasi cambiamento. Quando affronto queste pagine mi ronza sempre nelle orecchie quel passaggio sublime nella forma e ripugnante nel contenuto del suo maestro Plotino: “Come sulle scene del teatro, così dobbiamo contemplare anche [nella vita] le stragi, le morti, la conquista e il saccheggio delle città come fossero tutti cambiamenti di scena e di costume, lamenti e gemiti teatrali.” (Enneadi III 2,15, trad. G. Faggin, Rusconi). Gli orrori dell’anarchia militare di Roma nel III secolo ridotti a un gioco di ombre stile grotta di Platone. Come non fosse già terribile la vita in tempo di pace per la stragrande maggioranza della popolazione, schiavi in primis. E io mi immagino tra questi, non un senatore (i miei amati musei di arte antica dovrebbero esplicitarlo che noi moderni facciamo la nostra visita di rovine da privilegiati). Nella diffusa idealizzazione di tutto ciò che è antico, tesa a presentarne solo gli aspetti positivi, specie nei social, spesso in funzione critica di elementi e situazioni del presente (vedere soprattutto il negativo della contemporaneità è una vecchia, peggio, ancestrale abitudine dura a morire), è bene che si facciano vivi esperti del settore in grado di contestualizzare queste importanti eredità culturali in tutte le loro sfumature senza pregiudizi rispetto al loro valore storico, ma soprattutto senza predisposizioni acritiche riguardo a tutta la complessità, nel serio e documentato dosaggio di giudizi positivi e negativi, dei tempi che stiamo attraversando. Quindi, quando si fa l’ingresso nell’antro delle ninfe, cantato da Omero, reinterpretato da un filosofo di mille anni dopo - e anche preda di esaurimenti nervosi e manie suicide in cui Leopardi volle travasare in modo perfetto la sua infelicità - bisogna fare attenzione.

Infatti non si tratta solo di una lettura esegetica assolutamente decontestualizzata, ma anche - questa è la mia convinzione – di un messaggio politico neppure troppo velato. Nel canto dell’Odissea in questione, il XIII, Ulisse viene riportato a Itaca dai Feaci e lasciato sulla spiaggia di Phorkys mentre dorme un sonno profondo. Sulla cima del dirupo che contorna il porto si trova il nostro antro con accanto un ulivo che domina il paesaggio: ai suoi piedi i marinari di Alcinoo sistemano le ricchezze dell’eroe greco (“bronzo, oro e molte vesti”). Questi, al risveglio, non riconosce subito la sua isola e solo grazie all’ennesimo travestimento di Atena comprenderà con gioia di essere tornato in patria, di aver conosciuto la verità della sua situazione e di essere tornato a quello che era l’obiettivo principale, il fondamento della sua attività di uomo che ha conquistato quanto necessario per tornare alle radici della sua esistenza arricchito. Naturalmente non solo da un punto di vista materiale per Porfirio. Il suo Odisseo nasconde le sue ricchezze nell’antro sacro e si prepara, sotto le mentite spoglie di un mendicante, a ristabilire il suo potere a corte contro gli usurpatori, i Proci. Come non leggere nella riscossa di questo falso figlio di Penìa (la dea della povertà madre di Eros nel Simposio platonico) quella del mondo pagano caro al filosofo contro gli “intrusi” cristiani? Se la datazione de L’antro delle ninfe, operazione tutt’altro che facile, si può far risalire ai primi tempi della frequentazione di Plotino da parte di Porfirio, ecco che allora troviamo un giovane discepolo che non ha ancora assorbito la fondamentale rinuncia alla vita politica del maestro, ma cerca di rispondere ai drammi dell’anarchia militare senza accettarli come fantasmi e proponendo una via per una possibile restaurazione ideologica dell’ordine sulla base di una nuova lettura della tradizione. Non è un’interpretazione campata per aria, lo dimostra il carattere sanguigno dell’autore che, una volta scomparso Plotino, riaccenderà la lotta contro il cristianesimo - probabilmente durante l’impero di Aureliano, il costruttore delle mura di Roma (della Penelope ideale assediata) - scrivendo un violentissimo Contro i cristiani. Ci torneremo.

Ora analizziamo la grande parafrasi del filosofo in dettaglio. Perché quanto alluso dal mito cantato dall’autore o dagli autori dell’Odissea viene soavemente - e disperatamente – ricomposto come un cadavere a cui ridare vita contro il Lazzaro – altro mito, ma vincente – dei cristiani. C’è all’inizio tutta una concretezza ingannevole nel definire questo antro come un assurdo geografico (testimone il filosofo pitagorico Cronio, di cui non ci è rimasto nulla) e una stranezza materiale - come potrebbero tessere le ninfe Naiadi un telaio di pietra? – che altro non è che una tela di ragno dove restare prigionieri di un mondo altro di formidabili simbologie. La corsa verso l’astrazione è un formidabile crescendo che trae spunto dalla presenza nella grotta di api e miele. Quelle api simbolo di purezza che si credeva nascessero per generazione spontanea dal cadavere di un bue (ma anche da un leone, come nel caso biblico che ho già affrontato in La leggenda diAlessandro Magno in Valle d’Aosta): la “bugonia” cantata da Virgilio nelle Georgiche e da Ovidio nei Fasti. Al bue viene poi connesso il toro rappresentato in altri antri, quelli mitraici (così cari all’élite militare), immagine dell’uccisione del toro primordiale, fecondatore di vita, da parte del dio Mitra (“tauroctonia”, per sottrarlo allo spirito del male Arimanios). Api e bovini simboli di rinascita oltre la morte materiale. Ma l’analisi di Porfirio, la cui filosofia al contrario di quella di Plotino è impregnata di viva partecipazione ai culti misterici, non si contenta di questa affermazione di fondo. Deve ancora fornire un’interpretazione di quella che per lui è la giusta condotta dell’uomo che sa e giustificarla alla luce dell’ordine immateriale che regola il cosmo, l’universo retto da un ordine.

Rielaborando la descrizione delle due porte, quella in discesa per gli uomini e l’altra per l’ascesi degli dei (di cui molto probabilmente sono reminiscenza le quattro aperture del Mito di Er nel X libro della Repubblica di Platone),

Concludendo con l’analisi dell’immagine iniziale dell’olivo, con un uso sapiente dell’artificio retorico dell’“hysteron proteron” nell’ambito della gerarchia dei contenuti, l’esegesi porta a compimento trionfalmente il suo “metodo” ( il suo "cammino di ricerca”): "Non si tratta, come si potrebbe pensare, di una pianta germogliata lì per caso: essa abbraccia e dà unità all'intero enigma dell'antro. [...]

Bisogna ammetterlo: la bellezza della prosa di Porfirio e dei versi di Omero sono una rapsodia perfetta in cui restare intrappolati per essere poi assorbiti dalla lettura allegorica del testo poetico. Volutamente, perché i poemi omerici non erano solo questo: erano lo specchio in cui amava riflettersi la cultura greco-romana e brama anche la nostra, se ci facciamo prendere dai sensi e non usiamo la ragione (e qui sono io a usare gli strumenti del filosofo come lui gli esametri del poeta). Quando il neoplatonico “pagano” del III secolo intraprende una lettura allegorica di quella che è la sua tradizione culturale per eccellenza lo fa sullo stile e in sfida con quanto due secoli prima Filone di Alessandria aveva approcciato l’Antico Testamento della Bibbia (primo di una lunghissima serie). E Porfirio, che era fenicio di Tiro, nell'odierno Libano (il nome originario era Malco, “re”, e quindi la porpora del nome ellenizzato gli era congeniale), conosceva l’ebraico e la traduzione in greco di Antico e Nuovo Testamento (lo testimoniano bene i frammenti rimasti del suo Contro i cristiani). Nulla era a caso, come tipico della letteratura antica. L’antro delle Ninfe Naiadi, quelle delle sorgenti da cui tutto ha origine, diventano per così dire Oceanine, perché la loro grotta diventa simbolo del cosmo, dell’universo ben ordinato tanto caro al pensiero ellenico. Desiderio di ordine tanto più sentito in un’epoca di continui e profondi rivolgimenti. Se L’antro era stata una proposta costruttiva, il testo contro la nuova religione orientale è ormai “destruens”, combatte una guerra che sembra – ed è – già persa.

Che sia stato scritto sotto Aureliano o abbia gettato benzina sul fuoco delle persecuzioni di Diocleziano il risultato è lo stesso. Il fallimento del tentativo di fermare il tempo storico all’ombra della metafisica tradizionale, nell’estremo connubio di Platone e Aristotele con vecchi e nuovi culti misterici, insomma tutto questo calderone fondamentalmente riservato a un’élite di iniziati, è equivalente alla scarsa fortuna in campo economico del ben più strutturato calmiere dei prezzi del 301 d.C.. La diffusione e, soprattutto, l’organizzazione del cristianesimo a livello di massa, di cui abbiamo già scritto in Palladio, “La storia lausiaca”, era ormai tale da riuscire a resistere alle stragi dei tetrarchi. Soltanto Giuliano, ancora più in ritardo e con pochissimo tempo a disposizione (361-363 d.C.), tenterà di riprodurre qualcosa di simile cercando di pianificare a livello istituzionale una specie di credo pagano unificato. Vanamente, anche perché si trattava di un Olimpo troppo affollato e differenziato.

Di iniziatico e neoplatonico resterà la nuova immagine dell’imperatore, ormai sacralizzato non più solo nelle province e celato, insieme alla sua corte, agli occhi dei comuni mortali, che emana i suoi editti da una realtà superiore a quella terrena come una specie di Uno plotiniano.

I cristiani risolveranno questo problema dichiarando Costantino “uguale agli apostoli” e le nuove basiliche dei loro vescovi raccoglieranno migliaia di discepoli (numeri che gli antichi filosofi non si erano mai sognati).

Di ninfe restò solo santa Ninfa, compatrona di Palermo, dalla storia assai confusa ambientata nell’epoca di Costantino, probabile invenzione del XII secolo e comunque surclassata dal successivo culto di santa Rosalia.

Poi, come capita nella storia - quella concreta, umana - dal pensiero di Porfirio e di Plotino prendono a piene mani proprio quei rivali cristiani per potenziare, in modo implicito, la loro egemonia sul mondo (come detto, avevano strutturato i mezzi materiali per farlo). E in modo esplicito per il medioevo occidentale resta solo la radiografia di Porfirio, la logica tradotta da Boezio, la parte utile, stile quanto capiterà per la dialettica hegeliana col pensiero marxiano e marxista (diverso il caso in Oriente con il mio caro Michele Psello che, in pieno XI secolo, elabora un compendio de L’Antro nella cosiddetta “Università di Costantinopoli”).

Fino a quando il neoplatonismo antico non viene rispolverato per quello nuovo di Marsilio Ficino a conclusione dell’Umanesimo di Firenze. Ed è proprio durante la crisi di quest’ultimo, con un Savonarola di cui Lorenzo, per quanto Magnifico, non riesce più a liberarsi, che un pittore dalla sensibilità raffinata quanto vulnerabile come Botticelli cercherà un’estrema sintesi alla pari fra eredità pagana e cristiana inserendo la Natività proprio nell’antro di Porfirio, in un’Adorazione dei magi (1490-1500) dalla composizione tormentata (vedi la bellissima analisi di Giacomo Montanari). Tentativo non riuscito (anche questo). Quadro mai portato a termine.

Sarebbe arrivato il fatidico 1492 con la morte di Lorenzo de’ Medici e l’America di Colombo (all’inizio scambiata per il Paradiso Terrestre). Sarebbero giunti il Rinascimento del ‘500 e poi la Controriforma, con l’eredità “pagana” confinata dietro le quinte. E poi la filologia tedesca dell’Ottocento dove gli studiosi avrebbero viaggiato in treno, come gli eserciti. Fino al testo tradotto in italiano per Adelphi che oggi ho in mano e che richiudo nella speranza, che sarà anche cristiana ma per me è soprattutto quella di Ernst Bloch, di non ritrovarci ad avere a che fare con nostalgici, predicatori fanatici e rispettivi eserciti. Con l'ennesima crisi materiale e di pensiero e una fuga, meravigliosa ma inutile, impossibile in un nuovo “antro delle ninfe”.

VALCAMONICA: UN "MIRACOLO DIGITALE"

SAINT-MARTIN-DE-CORLÉANS (AOSTA)

PALLADIO La storia lausiaca

(trad. Luca Traini)

La mia passione per l’età tardoantica prevedeva un’altra iconografia, anzi, vere e proprie icone con personaggi dagli occhi grandi come lemuri, in grado di vedere la divinità fra le tenebre.

"Una volta chiesi all'asceta Doroteo nella Tebaide:

'Che fai, padre? Perché tu così vecchio, in questa calura,

vai uccidendo il tuo debole corpo?', ed egli rispose:

' Mi uccide, e io uccido lui'".

Palladio, Storia Lausiaca 2, 2

"Ebbene, io ho trovato questa annotazione in un antichissimo libro di scrittura stichica, in cui di pugno di Origene

sta scritto: 'Ho trovato questo libro presso la vergine Giuliana di Cesarea, quando ero nascosto presso di lei'.

E lei diceva di averlo ricevuto dalle mani di Simmaco (l'Ebionita), l'interprete degli ebrei".

Palladio, Storia Lausiaca 64,1

Comunque sia la gara di privazioni e mortificazioni del corpo scatenata dal monachesimo cristiano stupiva fino a un certo punto le masse contadine: erano in buona parte sofferenze a cui erano state costrette ad abituarsi. La sintonia fra questi strati sociali, che spesso confluivano l'uno nell'altro, e, soprattutto, l'adesione a questo modello di vita da parte di non pochi esponenti dell'élite (fra cui numerose donne) erano viste con sospetto non solo dalle autorità imperiali ma anche dalle gerarchie cattoliche. Ne dà un'ottima testimonianza l'Agostino di Ippona di Rossellini (Anno Domini 1972: una critica neanche tanto larvata a certi aspetti di rifiuto neoanacoretico della contestazione giovanile di quegli anni).

Un nuovo cursus honorum

Il monachesimo, inoltre, fu occasione di riscatto sociale per chi non parlava la lingua dell'élite, il greco (Antonio Abate in primis e Pacomio vi riesce solo "per miracolo"), per chi non sapeva leggere e scrivere (ma, per esempio, coltivava alla grande l'ars mnemonica come Pafnuzio soprannominato per questo Cefala) e per quelle popolazioni che erano state tenute ai margini dal potere greco-romano: libici (Stefano), etiopi (Mosè), palestinesi (Valente). E naturalmente egizi doc con Antonio Abate e Pacomio sempre in prima fila, seguiti da Macario l'Egiziano (ritiratosi nel deserto più interno chiamato Scete), dalla vergine Piamun (che riesce a sedare una di quelle feroci lotte fra villaggi per la spartizione dell'acqua di cui nei libri di storia non si parla quasi mai), Pior, Abramio e la bellissima vergine Taor, che, per quanto vestita di stracci da trent'anni, "aveva il volto di un naturale così perfetto che anche l'uomo più rigido rischiava di sentirsi affascinato dalla sua bellezza" (59, 2).

E' necessario sottolineare che eremiti e monaci di Palladio, pur nei loro modi estremi, rifuggono dagli eccessi di altri asceti, come i "boskoi" descritti da Evagrio di Epifania nella sua Storia ecclesiastica, che, molto simili all'archetipo dell'"Uomo selvatico", pascolavano a quattro zampe nella Siria dell'epoca. Gli eroi della Lausiaca, come d'altronde gli "stiliti", privilegiano posture degne della statuaria classica, in una gara neanche troppo simbolica con le pose di magistrati e imperatori.

Pur di entrare in questo Guiness delle mortificazioni anche le nobildonne romane fanno la loro parte. La "meravigliosa e santa" Melania, grande amore di Palladio, sopporta stoicamente la feroce calura del deserto affermando che "in sessant'anni di vita, né il mio piede né il mio viso né alcuna delle mie membra ha mai toccato acqua, tranne l'estremità delle mani (per prendere l'ostia durante l'eucaristia); sebbene sia stata colpita da diverse malattie e assillata dall'insistenza dei medici" (55, 2). Donna coltissima, aggiunge a questo record anche quello di lettura di Sacre Scritture e antichi commentatori: "E non li lesse semplicemente come capitava, ma percorse con faticoso impegno ogni libro sei o sette volte" (55, 3).

Il governatore Faltonio Probo Alipio, infatti, fa visita al monaco Giovanni di Licopoli, che confida a Palladio: “Quell’uomo è asservito al diavolo a causa della sua attività mondana e, avendo trovato un momento di respiro, come uno schiavo che fugge dal padrone, è venuto per essere aiutato”. Questa ossessione del monachesimo più integralista contro la “città dell’uomo” corruttrice lascerà pesanti strascichi, ancora vivi, trionfando in un fanatismo parallelo, quello dei Khmer Rossi, dalla ferocia ben irrorata dalla semina di bombardamenti “acroamatici” di Nixon e dall’anarchia militare di Lon Nol.

Agoni diversi

Quanto restava di Olimpia durante i primi scavi (1875/1876)

Il peccato di hybris fu scontato invece dalle olimpiadi antiche, sconfitte dai record questi nuovi atleti dello spirito. Il grande spettacolo del corpo, durato più di un millennio, termina in sordina con l'edizione del 393 d.C., l'ultima ad essere registrata. Doppia ironia della sorte - e della storia - l'ultimo vincitore è un "barbaro", Varasdate, pugile e poi principe di un regno, l'Armenia, che era stato il primo a dichiarare il cristianesimo religione di stato nel 301.

Su Olimpia scendono il silenzio e la polvere. Nelle prime foto della sua riscoperta i resti sembrano emergere da un deserto.

Leggo sempre con un brivido le pagine di Palladio, una specie di personale rito apotropaico per esorcizzare ogni specie di rigurgito integralista. Andando volutamente oltre la mia formazione di storico potrei dire: bisogna conoscere la Storia lausiaca proprio per evitarla. E, volendo stemperare il finale, mi riguardo una vecchia foto della mia amata Inter dove, in una specie di riappacificazione fra sport e monachesimo, Herrera e Suarez incontrano Padre Pio. La castità valeva giusto per i ritiri delle squadre di calcio, quando era d'uso, e certe devozioni fanatiche è meglio che non durino oltre i 90 minuti di gioco regolamentari.

AVIENO, IMILCONE E LA "VIA DELLO STAGNO

Sperdute ma ricche di stagno e piombo…

L’oceano, pieno di mostri marini…

Fino alla vasta isola detta Sacra,

Terra della nazione degli Iberni.

In senso opposto, al ritorno, avrai accanto

L’isola degli Albioni… Dura in tutto

Quattro mesi questa navigazione…

Nessun alito di vento, accidioso

Il mare: dai bassi fondali salgono

Mucchi d’alghe, trattengono le navi

Come siepi. I mostri del mare nuotano

Fra imbarcazioni così lente, inerti“. (Trad. Luca Traini)

CURA E NATURA

Due femminili: Trotula e Ildegarda di Bingen

Sfere celesti e alambicchi: i chiaroscuri di Paracelso

Nessun commento:

Posta un commento